纯一大和尚应邀赴广西容县考察开元寺遗址及唐代铜钟

来源:菩萨在线 发布者:妙善 时间:2014-08-01

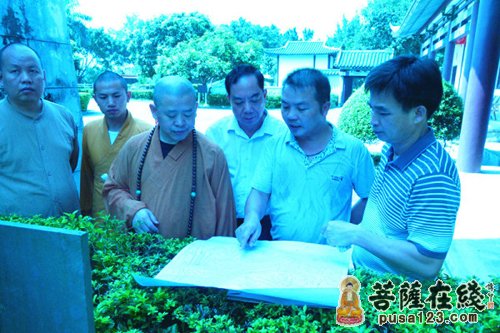

纯一大和尚应邀前往广西容县开元寺遗址及其唐代铜钟进行考察

容县县委常委林茂生以及文化、旅游、宗教等部门领导一同考察

合影留念

参观现场

考察现场

菩萨在线广西讯 2014年7月30日上午9:30,纯一大和尚应邀前往广西容县开元寺遗址及其唐代铜钟进行考察,容县县委常委林茂生以及文化、旅游、宗教等部门领导一同考察。同时,还参观了闻名天下江南四大名楼之一的真武阁。

据中国大钟寺古钟博物馆调查,中国现存最早的佛钟是陈太建七年(575年)铸造的。保存至今的唐钟极少,除了甘肃武武威县城钟鼓楼上悬挂一口,四川黔江县文化馆收藏唐代工部尚书兼黔府都督御史大夫赵国琛铸的一口(龚节流、陈世雄:《唐代铜钟》,《文物》1981年第9期),浙江诸暨县水口庵附近1977年出土广德元年(736年)铸造的一口(方志良、张光助:《浙江诸暨发现唐代铭文铜钟》,《文物》1984年第12期)以外,其他未见报导。广西却很幸运地保存了三口唐钟,二口南汉钟,显得十分珍贵。它们分别是唐信乐寺铜钟、开元寺铜钟、陈宽款铜钟,南汉感报寺铜钟、乾亨寺铜钟。

开元寺铜钟 现存广西容县人民公园内。形制与信乐寺铜钟相似,钟体也是圆筒形,弧顶,顶有龙形悬钮,平口,浑厚庄重,由于没有入过土,通体铜色光润。上端有四道阳纹弦线,下端有二道阳纹弦线,腰部有五道阳纹弦线将钟身为上下两部分,又有四组各五道阳线纵向将钟身分为前后左右四面。在中部四面的纵横弦纹交叉处做出四个直径各20厘米的重瓣莲花纹,以为撞钟受击处。通高183、身围325、口径109厘米。正面三道纵向弦纹之间平刻楷书铭文二行:“贞元十二年岁在景子十一月廿二日已酉,当道经略使守容州剌史兼御史中丞房孺复与幕府及诸大将,于开元寺敬铸鸿钟一口,重三千五百斤,永充供奉”。背面阴刻六字:“开元寺常住钟”。岁在“景子”实为岁在丙子,为避唐高祖之父李昞的讳,将“丙”改为“景”。故此钟又称“景子钟”。贞元十二年岁在丙子为公元796年。唐代容州治所在今容县。房孺复是宰相房琯之子,于贞元十年(794)任容州剌史、容管经略使。据《旧唐书?房琯传》载:房孺复于贞元十三年(797)九月卒,时年四十二。可见此钟是在他死前的一年铸造的。开元寺建成于唐初,地点在容县城北,寺在明代以前被废,不知何时将此钟移到东门谯楼,用作禁钟,“节更鼓,启晨昏,以御暴客”。清嘉庆谢启昆修《广西通志?金石略》载:此钟当时在容县东城楼。当地人将此钟神化,传说附近的大莲塘有一口铜锅,每当风雨晦冥的晚上,这钟就飞往大莲塘与那口铜锅打斗,第二天又飞回来,出现在原来的地方。明成化三年(1467)都御史韩雍在镇压大藤峡瑶民起义后,想把这口铜钟搬往梧州总督府作“府治禁钟”,运至龙湾,忽然坠落水中,无法捞起,只好作罢。20世纪20年代初,曾将它移到容园,50年代容园被毁,钟被遗弃在旧城濠中,1954年搬到经略台,筑亭悬挂。1963年广西壮族自治区公布重点文物保护单位时将它附属于经略台真武阁加以保护。此钟自铭“重三千五百斤”,是广西现存古代最大的铜钟。

开元寺铜钟

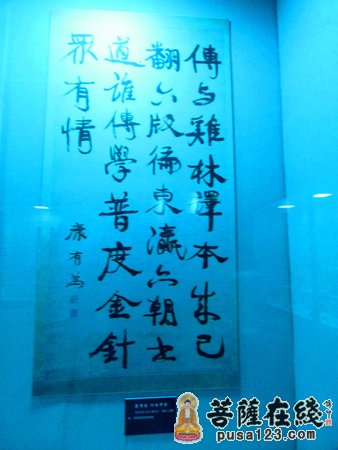

文物

据说当年梁思成曾在容县考察此阁,流连忘返一周不肯离去

参观了闻名天下江南四大名楼之一的真武阁

合影留念

据说当年梁思成曾在容县考察此阁,流连忘返一周不肯离去。

这是一座完全木质结构的建筑物,整个楼阁共有三层,处在广西容县。 她在建筑最突出的特点是悬柱奇观。

屹立于容县城东绣江之滨的真武阁,相传建于唐代乾元——大历年间(758年—779年),因诗人元结任容管经略史时所建而得名,台上原有建筑早废,明代万历元年,为奉祀真武大帝以镇火灾,建成三层楼阁。按明代的《嘉靖武当宫碑》说,初曰:“经略台,寻废,建武当宫于其上,至今且数百年期间兴废成毁竟无考信”。漆黑如墨的格木诉说着她的沧桑,“天南杰构”的横匾显示着她的荣耀。

真武阁是现存的江南四大名楼中年岁最高的“老大”。真武阁的建筑不用一颗铁钉,技术之巧妙奇绝,为世人所折服。真武阁高13.2米,面宽13.8米,进深11.2米,用近三千条大小不一的南方特有的格木构件,以巧妙的杠杆结构方法,串联吻合,相互制约,组成一个优美、稳固的统一整体。二层楼上,出现了四根头顶千斤,脚不着地的承重大柱,承受着上层楼板、配柱和庞大的屋顶的沉重负荷,这是“杠杆原理”所造成的悬柱奇观,将从底层通到二层的八根通柱,变成二、三层的支点,在通柱上分上下两层横贯七十二根挑枋,这些挑枋象天平上的横杆一样,外面长的一端挑起宽阔的瓦檐, 里面短的一端跳起二层的内柱,使它头顶千斤, 脚不落地。这种在我国的古建筑中应用较多,而真武阁则用得特别巧妙奇绝。

相关新闻:

(责任编辑:彭明军)