与梵文相遇 梵文公开课在杭州佛学院内开课

来源:菩萨在线 发布者:慧法 时间:2015-05-09

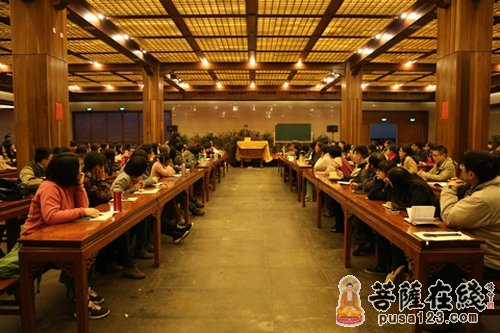

梵文公开课在杭州佛学院内开课

与梵文相遇

菩萨在线浙江讯 过天竺路“山雨空濛”的牌楼,沿山间小路直上,大约20多分钟的行走,便来到坐落于法云弄60号的杭州佛学院。2015年5月9日晚上,120多名学员和他们的老师如期相聚学习古老的印度文字——梵文。学生中既有已届耳顺之年的长者,也有10岁儿童、有建筑设计师、瑜伽师、艺术创作者、美术学院学生,也有佛教史学者、还有来自台湾的印度哲学学者和马来西亚的留学生。

德国美因茨大学印度学院院长康拉德·迈希西教授获悉他的同事李炜博士在杭州的授课规模后吃惊地告诉记者,“这毫无疑问是全球最大的梵文培训班。”在印度学和梵文研究居国际领先地位的德国,梵文并非绝学,但授课规模一般多在20人左右。迈希西教授不知道的是3月初报名参加梵文课程的学生实际上达到了380人,因为找不到合适的教室,第一堂课不得不在佛学院的斋堂举行。

建筑设计师许宝龙得知杭州佛学院对公众免费开放梵文课后,他一直拨打报名电话却始终占线,于是干脆在开课当天直闯课堂,结果却发现一屋子里挤满人。“哎呀,这么多人,这下恐怕是上不成了”,他这样形容自己在那一瞬间的沮丧。

梵文一直被戏称为文科里的“重体力专业”,不仅语法规则有数百条,一个动词的变化就达几十种,一个词的书写笔画也在不断变化,而且没有标点符号。学生们说,能在一个段落里把词挑出来,再读成句就已经是巨大的挑战。每当走过天竺路的牌楼,李炜都很挂牵走上这条道路的120多个学生。16年前,还在哥廷根大学东亚研究所汉学系担任汉语教师的他到印度学院学梵文也要走上一段山路。

那条名为格林兄弟林荫道的上山之路与通往佛学院的小路一样美,可是在最初的一年里,每当踏上那条小路,李炜都会浑身紧张直起鸡皮疙瘩。“就是怕听不懂啊,上课还得回答问题呢!”李炜说。

后来李炜才知道,不仅是他,印度学院的很多学生一踏上那条小路都会紧张,有的感觉心里就像装了个小兔子。李炜至今记得一位同窗跟他说:“如果没有对梵文的热爱,仅冲上山这条路,就会想打退堂鼓。”

42岁赴德,55岁获得博士学位,李炜是被“文革”耽误的一代。利用工厂务工的休息时间,他自修文化课程,1978年恢复高考得以重新走进校园。在哥廷根和美因茨大学攻读博士学位期间,古汉语出身辅修德语的他学习了印度学、吠陀语、古典梵文、佛教混合梵文、巴利文、印度古代方言、印地语、古典藏文和印度古文字。舍不得时间给睡眠是这段求学时光给他留下的“后遗症”。

学员

面对杭州的学生,李炜期望能“让大家学进去”。“这个目标很难!”佛学院的刚晓法师说。“早在2004年,佛学院就开过梵文公开课,结果不到一个月学生就都跑光了,都觉得这是绝学,太难了,被吓跑了。”

来自马来西亚的留学生许丽珊在浙江大学攻读语言学博士,她很庆幸能在中国遇到梵文课程。“早期外国人想学习梵文都要到印度去,在梵文老师身边一住就是很多年,从发音、语法到经典一对一的学习。在马来西亚很少能找到教授梵文的老师,现在能够有公开课给大家免费来学非常难得。”许丽珊和她的马来西亚同窗庄慧琳都是抱着好奇心走进梵文教室的。由于自小就要学习分属不同语系的马来语、英语和华语,二人对梵文的复杂和变化特别期待。

“有的人可能会被语言的复杂和变化吓怕了,我们却觉得越复杂越好玩。在我们的心里有个大大的问号,就是想问这语言为什么会是这样?其实语言跟语言之间是相互联系的,学习不同语言就像是把语言解构之后再组合,借助其他的语言有助于更深入地了解一种语言,这个过程很挑战人的思考力,但是也很有趣。”许丽珊说。

来自台湾的吴承庭在杭州佛学院教授印度哲学。她曾在瓦拉纳西大学选修过一年的梵文课程。这一次再遇梵文,感觉颇为不同。“在印度时要透过英语来学习梵文,就像隔了一层纱,一直很懵懂。这一次就很流畅,因为李老师他走过我们走过的路,非常清楚以汉语为母语的学生在学习梵文时会遇到哪些难点,把文化和语言的差异会讲得很透。”她说。

目前,世界上还没有专门针对汉语学习者出版的梵文教材,李老师授课时需要在德文教材汉译本的基础上,针对语音和语法规则增添大量的示例,以使学生对梵文的体验更现代更亲近。

毕业于中国美术学院的魏秀秀至今仍记得自己做练习时“破译”的第一句梵文:没有比贪婪更大的罪恶,没有比施舍更好的美德。

在魏秀秀的床头摆放了一二十本关于印度哲学的书籍。她说:“我们对印度哲学的研究都是绕道西方,借助西方语言来理解,可是翻译就像刺绣,原版是正面,翻译是背面,明眼人会看见很多针脚和线头,倘若在背面基础上再翻译,那就不知道流失了多少美,精确度就降低了。”

在很多人的概念里,梵文是一门已经死去的语言,全世界几乎很少有人在用。学习梵文的过程也很特殊。梵文课上,学生们无法像学习英语那样学习日常用语,也不可能找留学生或者设立一个梵文角练习对话。大家对发音的学习只是跟读,而大量的语法练习都来自文献和典籍。

浙江大学汉语史研究中心主任方一新教授认为加快梵汉佛经对刊对深入了解中华文化非常有帮助。他说:“唐以前的文献保存下来的古籍不到十分之一,大量都失传了。从东汉开始,一批僧人把梵语佛经原典翻译成汉语,大家认识到这批佛经材料是很宝贵的,不光对汉语史,也对中国传统文化,文学,艺术,哲学都有影响。可是要利用这些佛经文献,首先要把它的语言面貌描写清楚,利用梵文的材料能解决一些疑难问题,推广梵文教育迫在眉睫。”

杭州佛学院院长光泉法师是梵文公开课的推动者,他希望把杭州建成中国的梵文教育中心。“一方面是研究佛学必须要知道梵文,否则很容易道听途说,把别人的论文作为自己的论据,这不严谨,也不严肃,另一方面梵文是一个世界性的文化宝藏,值得去研究和挖掘。虽然报名很多,最后都学出来也不现实,我们就是想广撒网,因应社会的需求,最后有多少人能成就还是要靠因缘。”

梵文课上,最小的学员是在杭州青蓝小学就读的钱昕玥,她和爸爸妈妈一起来上课,笔记做得很认真。相比于诵读而言,钱昕玥说她更喜欢练习书写,因为“写梵文字母就像画画一样,很好玩”。在她的笔记本扉页上画有一串梵文字母,她告诉记者应该读作“悉檀”,是“成就吉祥”之意,那是古印度学者在著作开篇写给读者和世界的祝福。当被问及踏上那条上山小路心中是否有哪个梵文词念念不忘时,这位腼腆的小姑娘想了想说:“悉檀!悉檀!”

相关新闻:

(责任编辑:杨帆)