念佛救国两不忘(图/明旸禅师纪念馆)

一、近代中国佛教命运与国家民族命运的紧密联系

六祖惠能曾开示说:“佛法在世间,不离世间觉。”这一句“佛法在世间”,不仅是超然的见地,也是中国佛教徒切实的行愿,奠定了中国出世不离世、入尘不染尘的优良传统,成为佛教中国化的一个重要表现。

表现在近代中国历史上,即为中国佛教近代革新与中国近代化历程的相互呼应。从笃信佛教的林则徐虎门销烟开启中国近代史的序幕,到康有为、梁启超、谭嗣同、章太炎等人努力发掘佛教的“众生平等”等学说为革命事业服务,再到敬安长老以“我虽学佛未忘世”的呼声引领中国佛教界直接投身推动近代化的趋势,近代中国佛教发展的命运始终是与祖国的命运紧密相连,与民族的命运休戚与共。

1931年,日本侵略者蓄意发动“九·一八”事变,对中国人民实行“从精神上摧残,从物质上摧毁,从肉体上消灭”的种族灭绝政策,妄图消灭中华民族的民族意识。

十四年的抗战中,中国佛教徒怀着念佛救国两不忘的爱国爱教精神,积极投身救国图存活动,服务国家民族,不仅从文化上打破日本侵略者将侵华战争鼓吹为“弘扬佛教的圣战”的虚伪谎言,并且以各种形式在人力、物力上支持抗战,在抗日民族统一战线中形成了一支有生力量,充分彰显了广大僧众爱国护国与大乘佛教施无畏的精神。

抗战期间,高僧辈出的福建佛教界不甘人后,不仅积极组织战时救护队、义务掩埋队及各种劳军活动,投身前线救助伤残,深入后方协助宣传,同时还充分发挥与海外侨胞联系紧密的优势,在汹涌澎湃的抗日救亡运动中涌现出许多英雄的事迹和英勇的形象,为中华民族的民族独立与人类的和平事业谱写出了感人的新篇章。本文以近代福建四大高僧虚云、弘一、圆瑛、太虚为例,讨论抗日战争期间福建四大高僧领导下的佛教界爱国救亡运动。

二、近代福建四大高僧的爱国救亡活动

近代福建佛教界的爱国救亡运动,以虚云、弘一、圆瑛、太虚四位高僧为领袖。虚云大师出生于福建泉州,出家于福州鼓山涌泉寺,并于抗战初期担任涌泉寺方丈,为近现代禅宗尊宿。弘一大师抗战时期驻锡弘法于闽南十余年,被尊为南山律宗第十一祖。圆瑛大师是福建古田人,出家于鼓山涌泉寺,后出任中国佛教会会长,于抗战期间曾担任涌泉寺方丈,为近现代佛教界领袖。太虚大师以厦门南普陀寺与闽南佛学院院为其教育事业的中心,为近代佛教革新运动领袖。四位高僧与福建佛教界关系紧密,同时在全国有极强的影响力与号召力,使福建佛教界的爱国救亡活动尤其令人关注。综合四位高僧领导的爱国救亡活动,可分为以下几类:

(一)在思想上激发救亡情怀

在思想上,福建四大高僧把佛教理念与抗战纲领相联系,团结全国佛教徒参与抗日统一战线。“九一八事变”的消息一经传来,圆瑛大师领导的中国佛教会就发表了《中国佛教会为日本侵略致彼国佛教界书》,谴责日本侵略者“占领中国领土,残杀中国人民”的罪行,并在“七七事变”爆发后召开中国佛教会的理监事紧急会议,号召中国佛教徒积极参加抗日救亡运动,成为当时中国佛教界正式向日寇发出的战表。

抗日救国(图/明旸禅师纪念馆)

为了提高佛教徒抗日救亡意识,太虚大师特著文论多部,四方演讲,号召“大家皆应以大悲无畏之精神,一致团结”,又提出“与阿罗汉之求解脱安宁不得不杀贼,佛之为建立三宝不得不降魔”,“佛必降魔,方能救世;僧应护国,乃可安禅”,指出“降魔救世与抗战建国”的一致性,激发佛教徒的爱国情怀。

圆瑛大师则提出“大无畏”“大无我”“大慈悲”的三大精神,要求学佛者“忘动身家之我见”,秉承菩萨慈悲本性,行救苦救难之责,促进和平之实现,尽卫教爱国之天职。

面对当时部分佛教弟子囿于世俗对佛教教义传统认识的偏见,虚云大师对弟子还俗投军的意愿予以肯定,并开示心中有佛,出入聚散,无非因果,报国也是报佛的道理。

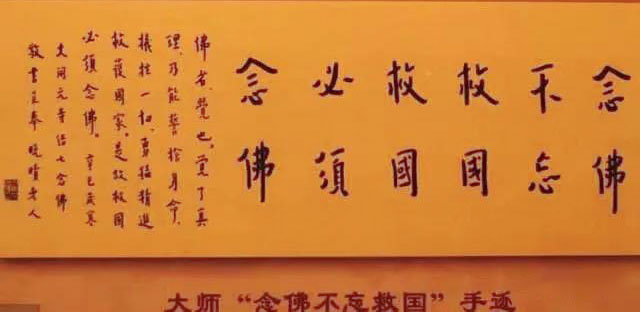

弘一大师“念佛不忘救国,救国必须念佛”亲笔(图/明旸禅师纪念馆)

弘一大师与圆瑛大师分别提出了“念佛不忘救国,救国必须念佛”和“国家存亡,匹夫有责;佛教兴衰,教徒有责”的著名主张,鼓舞僧众坚定爱国救国、对外抗辱的意志,至今依然是指导广大佛弟子爱国爱教的箴言。

(二)在组织上领导救亡活动

在组织上,近代佛教全国性组织的建立,克服了此前佛教界山头林立、一盘散沙的局面,对于佛教界抗战群体力量的形成产生了极为有利的影响。

1929年成立的中国佛教会是近代中国佛教成立较早、功能较为完善的全国组织,在全面抗战爆发前每年召开一次全国佛教徒代表大会,并在抗战爆发后代表全国佛教徒表达抗日救亡的意愿,是团结与鼓舞全国佛教徒参加抗日救亡活动的组织基础。

圆瑛大师从中国佛教会成立起连续七届被推选为会长,是当时全国佛教界的领袖,在抗战期间不仅号召海内外佛教徒积极参加抗日救国工作,还亲自担任中国佛教会灾区救护团团长,召集苏沪佛教青年组织僧侣救护队,投身前线进行救护抗日伤员的工作。

据统计,仅在淞沪会战的三个月中,僧侣救护队就救治伤员和难民8273人。在其号召下,全国各地佛教界都纷纷组建类似的救护组织参与一线抗战,为最后的胜利贡献出了自己的力量,如中国佛教会晋江县分会抗敌后援会、晋江县佛教徒战时救护队和义务掩埋队等。

上海沦陷后,中国佛教会负责人圆瑛大师未及撤退,与其高足明旸法师一度被日本宪兵队以抗日的“罪名”逮捕入狱。同时,日伪在沦陷区成立“佛教同愿会”等,制造惑乱视听的言论,用以控制沦陷区佛教界,以配合日本侵华。

针对这样的情形,太虚大师在重庆与章嘉活佛组织中国佛教会临时办事处,继续筹办僧侣救护队、伤兵慰劳队等组织,并发表《通告全国佛教徒加强组织以抗倭书》,揭穿日伪谎言,捍卫战时佛教会的纯洁性,成为带领全国佛教徒抗战的一支重要力量。在抗日战争时期,佛教界的救亡活动大多都是在全国性组织或地方性组织的领导下进行的。

(三)在物质上贡献救亡力量

在物质上,佛教界利用在海内外的广泛影响,积极团结信教群众,鼓励信众捐款捐物,支援前线抗战。虚云大师在广东南华寺重兴禅林,广纳流亡的僧人,收留逃避兵乱的百姓,号召全寺大众减省晚食,节积余粮,献助国家赈济战争灾民,曾一次性捐出果资二十余万元赈济饥民。圆瑛大师在抗战期间两次携徒明旸法师到南洋各地募捐,组织华侨募捐委员会,提倡“一元钱救国运动”,前后共计募捐国币三万余元,悉数寄回祖国以作抗日救护的费用。

在诸位高僧大德的带头垂范下,各地僧俗纷纷发起爱国募捐行动。江苏各大寺院如镇江金山、焦山、句容宝华山、常州天宁寺等都主动承担了巨额救国公债;福建省各地方寺院组织佛教徒开展劳军活动,如长汀佛教莲社僧人见镛发动女信徒赶制400多双布鞋,送往前线支援抗战;山西五台山菩萨顶、显通寺、镇海寺等组织捐款三四万元用于八路军的抗日费用;甘肃酒泉、安西、敦煌等七县佛教界联合发起了捐献“佛教号”飞机运动等。正如太虚大师所言,当时的佛教界皆视劳军济民为修布施功德的最良机会,“并表示我们僧徒较一般人加倍的爱国热诚!”

(四)在精神上鼓舞救亡意志

在精神上,作为当时中国信众基础最广泛的宗教,中国佛教界在鼓舞民众民族救亡意识,粉碎日本侵略者假借佛教名义发动的文化攻势上做出极大贡献。在日军侵略过程中,日本佛教团体多设有从事恤兵事务的专门机关,派遣随军僧侣,广设布教所,展开传教等活动,将侵华战争美化为“弘扬佛教的圣战”。

对此虚伪谎言,圆瑛大师、太虚大师为代表的中国佛教界均予以坚决应对,保全中国传统文化,掀起文化抗争,并以佛教信仰为号召,联络海内外华人为祖国贡献力量,一致抗日救亡。

随着日军侵华势力的扩张,战时中国大半国土沦入敌伪之手。身处重庆的太虚大师受聘为“国民精神总动员会”设计委员,以“服务国家宣扬佛教”训勉爱国僧人,动员国人抗战决心,坚定抗战救国、以战求存的精神,更进一步提出“武力防御与文化进攻”之说,号召佛教徒努力学习,献身抗日救亡运动。

1939年9月,太虚大师组织佛教访问团,赴缅甸、锡兰、印度、暹罗各国,宣传中国抗战主张,揭露日本侵略野心,争取国际支持,呼吁包括日本在内的全亚洲佛教徒联合起来,制止日本军国主义的非法暴行,得到极为广泛之响应。太虚大师率访问团回国时,其学生慈航禅师继续留在马来半岛奔走弘法,在他的勉励和感召下,有不少华侨热血青年毅然回国参军参战。

虚云、弘一、圆瑛三位大师则不顾个人安危,坚持在沦陷区弘法,以实际行动与大无畏之精神鼓舞民众坚定抗日决心。虚云大师率领弟子发心,设坛每日礼忏二小时,荐亡息灾,保存民心,抚慰民心,并坚守中华正统佛教传承,鼓舞民族意识。

弘一大师拒绝内避之劝,手书“殉教”横幅以明志,并宣言“为护佛门而舍身命,大义所在,何可辞耶?”圆瑛大师因赴南洋募款抗日,又严词拒绝出任日伪成立的“中日佛教会会长”,与弟子明旸法师一同被日本宪兵队逮捕,虽历威逼利诱、严刑拷问而始终威武不屈,并以绝食相抗争。

这些高僧的身体力行,都表明了中国佛教徒救亡的决心和勇气,粉碎敌人的文化侵略,振奋了民族精神,直接鼓舞了佛教徒的抗日意志。

三、近代佛教界积极参与救亡运动的原因

(一)中国佛教界素有的爱国主义传统是根本原因

中国佛教界,尤其是汉传佛教,强调自利利他的大乘菩萨道精神。而在佛教徒践行菩萨道的行证中,始终充分展现着具有时代意识的弘法观,对于社会、国家乃至全体公民都肩负有促进福祉之责,即“庄严国土,利乐有情”。因此,我国佛教徒讲求“上报四重恩”,即为父母恩、众生恩、国土恩、三宝恩,通俗而言,其中的“众生恩”即回报社会,“国土恩”即服务祖国,对此,还有《仁王护国经》。

中国佛教护国报恩的爱国实践还表现为,在人民安危遭到威胁或国家民族遇到外来侵略时,大义凛然地挺身而出,故隋唐之际有少林僧兵助唐王荡平乱军,明代又有南少林僧兵抗击倭寇入侵。近

代以来,随着民族危机的加深,有志之士提倡“天下为公”,国家公民之理念深入人心,佛教界亦不例外。圆瑛大师在福州讲授《国民应尽之天职》时称:“国民生在宇宙之间,国家领土之内,则爱国一事,就是人之天职,无有一人,不负这种责任。……圆瑛虽居僧界,为佛教之信徒,究竟同是国民一份子,所以当具爱国之心肠,时切爱民之观念。”正是这样优良传统的沿续,成为推动佛教界积极投身爱国救亡运动的根本原因。

(二)民族危机的到来和佛教界在战争中遭受的灾难是直接原因

十四年的艰难抗战,日军对华侵略为中国人民带来深重的灾难,造了一系列令人发指的暴行,数以千万计的中国军民在战争中伤亡,大批百姓流离失所被迫逃难,国土财富被肆意掠夺,受尽磨难,其规模之巨、时间之久、破坏之大,在中国近代史上实属空前。

以佛教而言,除残杀迫害佛教僧尼、破坏炸毁佛教寺庙、劫掠佛教文物等显而易见的日本侵略者暴行外,日本侵华也对当时正在蓬勃发展的中国佛教的前途带来了极大的伤害,尤其是导致当时刚刚起步的佛学院校教育陷入停顿,延缓了中国佛教现代化的前进速度。

同时,日军侵华期间利用伪化佛教进行奴化宣教和文化殖民,也极大伤害了中国佛教的纯正性与佛教徒的感情。在这样的情形下,中国佛教界奋起抗争,对日本侵略者发动反击,就成为佛教界积极投身爱国救亡运动的直接原因。

(三)中国共产党的宗教政策是影响佛教界积极救亡的重要因素

抗日战争时期是中国共产党的宗教政策走向成熟的重要时期,提出了各民族全民“一致抗日”的政治主张,明确提出了各宗教信仰自由的宗教政策,不仅充分吸收宗教界人士参加各地抗日团体,也积极宣传引导统筹打造宗教统一战线。

1938年初,中共中央长江局机关报《新华日报》刊发《宗教与民族解放》的社论,号召中国各宗教人士与团体积极参加抗日民族统战工作,不仅“要负担起对国内同胞作抗日保卫民族的宣传”,而且还要通过“国际性的宗教组织,唤起和联合各国民众,一致起来扩大反侵略运动”。

随后不久,太虚大师组建“中国佛教访问团”出访南亚、东南亚,可以说正是对这一号召的响应。圆瑛大师成立的僧侣救护队在前线救死扶伤,护送难民,并设法护送青壮年到前线及延安边区继续为国杀敌。

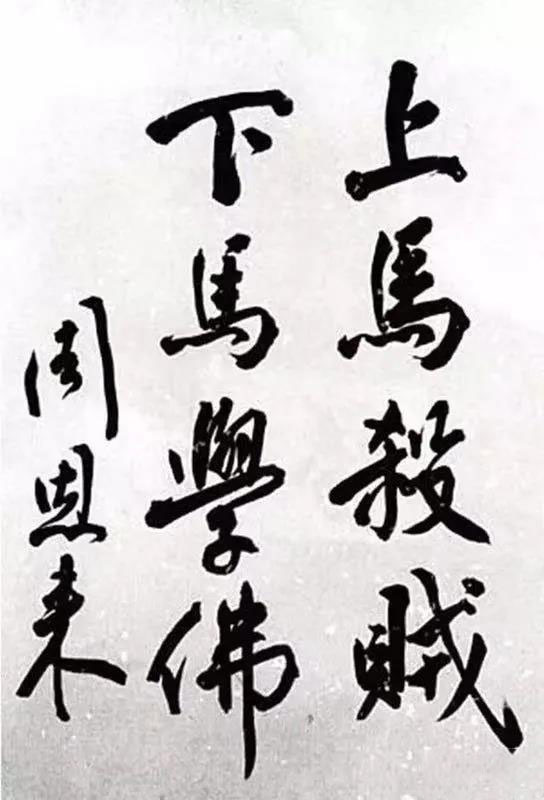

上海沦陷后,僧侣救护队部分队员辗转到了延安抗大,继续走上中国共产党领导的抗日救亡道路。圆瑛大师弟子赵朴初居士则在上海参加了上海各界人士抗日统一战线,与中国共产党结下深厚友谊。受感于佛教界团结救亡的举动,周恩来曾题词“上马杀贼,下马学佛”加以激励。

上马杀贼 下马学佛(图/明旸禅师纪念馆)

在抗战胜利后,佛教界与中国共产党风雨同舟的友谊依然保持下来,在新中国建立后,中国佛教协会和地方各级佛协先后成立,广大佛教徒在名誉会长虚云大师、会长圆瑛大师的带领下继续为新中国的建设而努力,成为大乘佛教的慈悲济世精神和社会主义理想之间相契结合的完美写照。

(四)对后世的启示

回顾抗日战争前后十四年的中国历史,返观中国佛教在这段历史时期所发挥的积极作用,以及其自身的近代化趋势,对于今天的广大佛教徒尤其青年佛教徒,依然有着重要而深远的影响。其间轰轰烈烈的爱国救亡运动,也令中国佛教界更加深切地真切体会到坚持佛教中国化方向的必然性,对21世纪中国佛教的有序传承与健康发展,有着不可置疑的裨益和启示。

其一,作为当代佛教徒,应树立宗教情怀与爱国情怀。作为宗教徒,要有宗教情怀,作为公民,要有国家情怀,二者缺一不可。在中国历史的长期发展中,佛教界始终是最先觉悟的群体之一,成为宗教中国化的典范。在抗战时期,虚云、弘一、圆瑛、太虚为代表的众多高僧大德率领中国佛教界,自觉将佛教事业与民族救亡联系在一起。在新时代的当下,坚守传统文化,发扬民族意识,促进佛教事业与中国社会主义社会相适应,在身体、心灵、灵性方面努力满足人们对美好生活的向往,应成为当代佛教发展的必由之路。

其二,作为当代佛教徒,应培养时代意识与国际视野。中国佛教自其传播之初,就与佛教国际化的历程密切相关,并伴随时代发展而有不同的表现。福建近代四大高僧,均在推动中国佛教的国际化上大有作为。尤其是抗日战争期间,圆瑛、太虚二位大师以佛教为纽带,探索国际佛教界统一战线的形成,通过佛教民间交流成功争取国际舆论的广泛支持,为现当代的佛教国际交流树立了榜样。当代佛教徒更应把握时代趋势,在迎接文化全球化的新时代背景下,发挥中国佛教的民间交往优势,服务国家“一带一路”倡议的推进,助力国家“海上丝路”的建设,在全球伦理构建中发挥应有的影响力。

其三,作为当代佛教徒,应弘扬文化传统与民族精神。佛教文化是构建中国传统文化与民族精神的最重要元素之一,传承和弘扬佛学本身就是对传统国学的延续与发展。抗日战争期间,福建近代四大高僧领导下的佛教界爱国救亡运动,即是自觉坚守文化救亡的表现。同时,四大高僧对佛教教理教义的研究与宣讲,在当时也发挥着沟通传统与当下,传承民族精神与血脉,加强民族文化自信的重要作用。在当前和未来,积极推进佛教文化建设,以守正开新的精神,对传统教义教规进行符合时代进步的阐释,树立中国佛教新的形象,讲好中国佛教新的故事,提升和彰显中华民族的文化自信,这是新时代中国佛教徒的重要使命。(文/中国佛教协会海外交流委员会副主任、福建省佛教协会常务副会长、福建佛学院院长本性法师 图/明旸禅师纪念馆)