济群法师为众开示《坛经》的顿悟思想

来源:菩萨在线 发布者:妙翊 时间:2018-07-15导读:7月15日,苏州市戒幢佛学研究所所长、闽南佛学院研究生导师济群法师应径山万寿禅寺邀请,为大众作《坛经》的顿悟思想佛学讲座。会场听众爆棚,座无虚席,一些没有座位的听众席地而坐。大众凝神倾听,秩序井然。

视频制作:菩萨在线

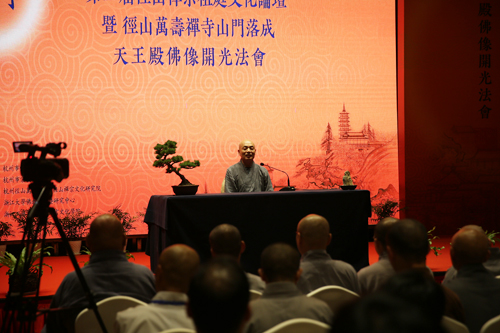

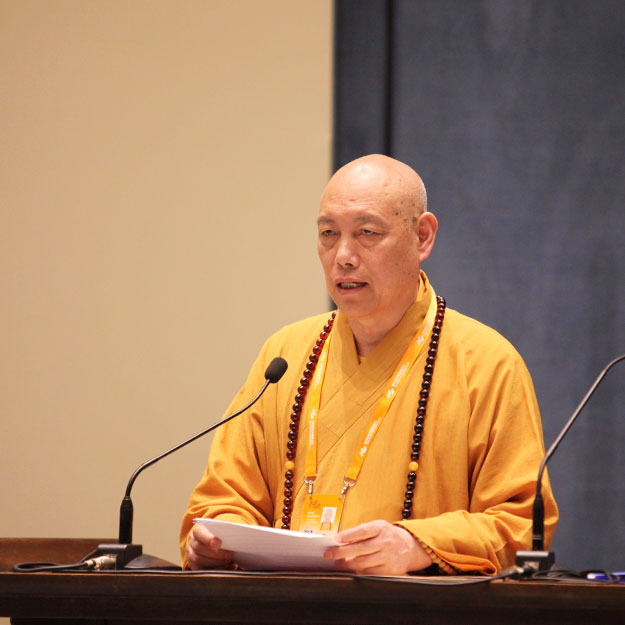

济群法师于杭州作佛学讲座(图片来源:菩萨在线 摄影:妙月)

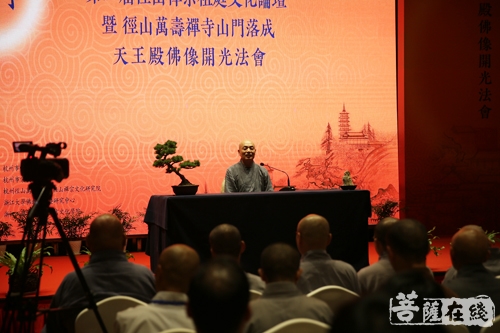

济群法师通过介绍《坛经》、《金刚经》、《心经》等般若类的关系,以“摩诃般若波罗蜜”为开头,展开了说法(图片来源:菩萨在线 摄影:妙雨)

苏州市戒幢佛学研究所所长、闽南佛学院研究生导师济群法师(图片来源:菩萨在线 摄影:妙雨)

大众凝神倾听,秩序井然(图片来源:菩萨在线 摄影:妙月)

座无虚席(图片来源:菩萨在线 摄影:妙雨)

菩萨在线浙江讯 7月15日下午15时,苏州市戒幢佛学研究所所长、闽南佛学院研究生导师济群法师应径山万寿禅寺邀请,为大众作《坛经》的顿悟思想佛学讲座。

参加第二届禅宗文化论坛的专家学者,法师,居士,信众,义工慕名而来。会场听众爆棚,座无虚席,一些没有座位的听众席地而坐。大众凝神倾听,秩序井然。

讲座中,济群法师通过介绍《坛经》、《金刚经》、《心经》等般若类的关系,以“摩诃般若波罗蜜”为开头,展开了说法,接着显示般若的功用。“凡夫即佛,烦恼即菩提,前念迷即凡夫,后念悟即佛,前念著境即烦恼,后念离境即菩提。”从第一义上来看,凡夫与佛,烦恼与菩提,的确没有什么差别。可是凡夫与佛因为存在迷与悟的不同:凡夫迷故,处处著境,没有智慧,因而便有烦恼;而圣贤以般若智慧通达诸法实相,不住于相,烦恼了不可得,当下就是菩提了。

最后通过《坛经》的无念为宗,无相为体,无住为本为结尾,告诉我们无念并非什么境界都不接触,或者什么都不想,而是在接触外境的时候,心不染著境界,如同明镜,境来则现,境去则无。实相无相,但实相也并非离开万物,别有所指,这就需要有般若,以般若故不住于相,透过诸相,始能通达法性。何为无住?引用《金刚经》也认为“实相者,即是非相”,“若见诸相非相,即见如来”。心住于境,则是心为境所缚,倘不住于境,则解脱也。所以般若思想以无住生心,为修行的要领。

精彩的开示,热烈的掌声,法语甘露滋养心田。(现场记者:妙雨 妙月 慧恒)

相关新闻:济群法师应邀于宝陀讲寺作《解脱的心理学》佛学专题讲座

(责任编辑:李蕴雨)