上海沉香阁举行第七期“爱道讲堂”

来源:菩萨在线 发布者:妙清 时间:2018-11-25

佛教与书法(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

杨维昌为听众讲解书法(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

僧众认真聆听(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

信众虚心学习(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

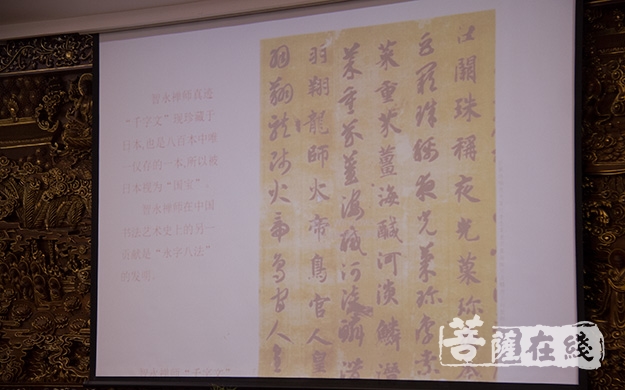

智永禅师真迹(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

听众聚精会神(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

杨维昌为听众讲解《自叙帖》(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

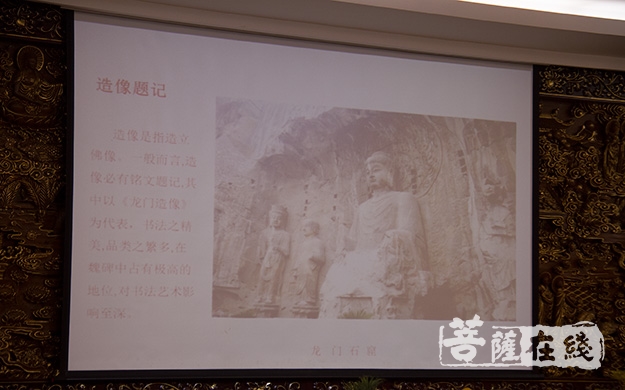

造像题记(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

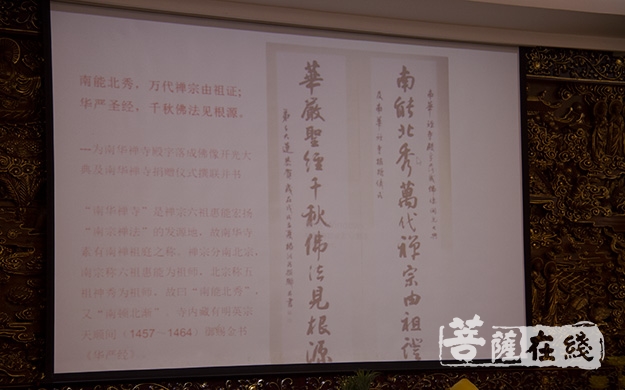

杨维昌书法作品(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

讲座现场(图片来源:菩萨在线 摄影:妙清)

菩萨在线上海讯 2018年11月25日上午,沉香阁第七期“爱道讲堂”邀请了著名书画家杨维昌老师,作题为《佛教与书法》专题讲座。

杨维昌现为中国工艺美术学会常务理事、书画研究中心秘书长,其作品在全国各类大展中多次获奖。杨维昌与佛教界素有因缘,自1997年起受聘于上海佛学院,教授书画。

佛教传入中国,最初由于印刷术尚未发明,佛经的弘布流通只得靠纸墨抄经,于是在手写抄经下,佛教即与中国书法结下不解之缘。

清光绪二十六年(1990年),在敦煌秘密石室内,发现大量自曹魏至北宋年间的经卷文书,其中有手写佛经本占百分之九十五以上,约三万卷左右,到唐朝,经、律、论三藏的各种译本,应有尽有。所谓“唐人写经”之名,至今仍享誉国际,这份文化遗产,带给中国人的骄傲,可见一斑。

其次,还有大量的造像题记,一般而言,造像必有铭文题记,其中以《龙门造像》为代表,书法之精美,品类之繁多,在魏碑中占有极高的地位,对书法艺术影响至深。

还有,寺院不乏有僧侣大书法家辈出,如王羲之的七世孙---南北朝陈代的智永禅师,曾居住于永欣寺抄经达三十年之久,创作真草“千字文”八百余本,分发给各大寺院,被后代书法家奉为典范,从此纷纭的草书渐归统一,奠定了唐朝以来千余年草书的笔法。

又如唐朝怀仁法师所集王羲之的行书《大唐三藏圣教序》,是唐太宗于玄奘大师佛经翻译完成时所撰写的,因太宗酷爱王羲之的书法,遂由怀仁大师按内容汇集王羲之的行书,再勒石刻碑。此项集字工程长达22年之久,将王羲之行书的真迹全都荟萃于此,故此碑流行之后,唐宋以来,凡是学习王羲之行书的人,莫不以《圣教序》为范本。

从古至今,中国书法艺术的传播最广者,概佛教寺院莫属,走进佛教寺院,抬头就可见到寺院大殿门楹与柱子都刻有翰墨笔迹,客堂墙头必挂书法条幅,这都足以证实佛教对于书法的贡献。

杨维昌在讲座中,向大家展示了详实的史书资料和大量的精美图片,充分展现中国书法艺术的博大精深和佛教与书法的关系,学习书法有助于修身养心,学佛能促进书法境界的提升,若能学佛与书法的结合,更能提高修学的境界。

最后,杨维昌以 “爱道有道,道道相通;佛法书法,法法相承。” 结束讲座,全场响起了热烈的掌声。(现场记者:妙清 心毅)

(责任编辑:李蕴雨)