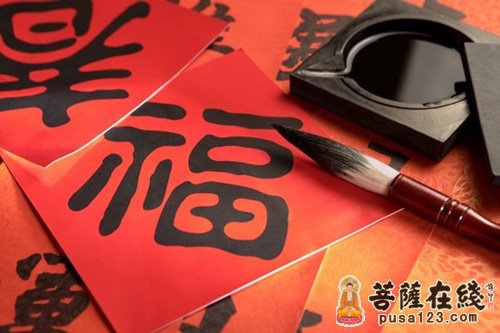

宽运大和尚:新岁新愿望“福慧双修”的启示

来源:宽运大和尚博客 发布者:妙音 时间:2015-02-21

唯有“福”与“慧”具足,才能成为菩萨,乃至于成就佛道。

春回大地,万象更新,百花竞秀,草木向荣。

菩萨在线佛讯 春回大地,万象更新,百花竞秀,草木向荣。佛弟子们最常用的祝福语有“菩提上进”、“福慧双修”、“法喜充满”、“六时吉祥”等等。这些都是美好、圆满的祝愿,而其中的“福慧双修”更是佛教的根本教法。唯有“福”与“慧”具足,才能成为菩萨,乃至于成就佛道。

如《涅盘经》卷二十七云:“二种庄严:一者智慧,二者福德。若有菩萨具足如是二种庄严者,则知佛性。”《华严五教章》卷二曰:“此终教中论其实行,从初发意即福慧双修,故成佛时无别修也。”太虚大师在《人生佛教》中亦曾经指出:“成佛必具二要素:一智慧,以智慧力故,体察谛理断诸烦恼。二福德,以福德力故,庄严国土,洁净身心。佛之所以成佛,即由此二力圆满无缺故。”由此可见,佛教之“福慧双修”蕴含着极其深刻的人生智慧,无论是对世俗人生或寻求解脱的修道者,都有很多启发之处。

依佛教所言,福慧的修持有一定的顺序:

(一)首先,“福”与“慧”有权有实。所谓“权”即权宜之义,指为一时之需所设之方便;所谓“实”,即“真实不虚”之义,是指永久不变的究极真实。而“权”是指佛教对世间的财富与智慧,亦持有一种肯定的态度,因为这是属于世间善法之一。而“实法”是在出世之“福慧”以及其实践“六度万行”上,对于世间“福慧”之肯定,如《善生经》中佛陀对善生之教诫云:

“积财从小起,如蜂集众花;财宝日滋息,至终无损耗。一食知止足;二修业勿怠;三者当储积,以拟于空乏;四耕田商贾,择地而置牧;五当起塔庙;六立僧房舍。在家勤六业,善修勿失时;如是修业者,则家无损减。财宝日滋长,如海吞众流。”

由这段经文可以看出,对于世间财富之获得,佛陀建议用一种合理合法、勤恳积极的态度与方式即智慧去获取;这种“智慧”在《杂阿含经》卷四十八中又称为“黠慧”。而且对于财富之守护,佛陀也提出了很多建议,如“不信奸邪人,及诸悭吝者”等。尽管谋财、理财之方式古今迥异,但其精神本质仍是相同的。但世间之福慧毕竟是“有漏”的,除了能给生活带来一些享乐与便利之外,并不能解决人生真正的问题,也就是无法出离三界,了生脱死。

(二)其次,“福慧双修”有先有后。就世间与出世间之福慧而言,应以“世间”为先。《大般若经》中认为,如果一个人世间福慧不够,就无法企及出世间的福慧,更遑论佛法般若的真实意义。故佛教有“修道资粮”一说,因为世间的“福慧”是成就出世间“道业”的必要条件与基础。这就提醒我们,如果只是志求解脱,而不修习世间善法,就是“地基”没有打好,如此就不可能取得出世间的成就。

若就“福慧”本身的修习顺序来说,则应该是“福”在先。关于“福慧”的累积,佛教有“六度”之说:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若(智慧),“六度”所针对的是六个不同的方面,但其顺序却是不容紊乱的,即修行必须先由布施、持戒入手;因布施、持戒通乎世间与出世间,前者是一种积极的利他之行,后者则是一种消极的利他行为。从此两者入手,就好像爬楼梯、登高山,一步一步的拾级而上,层层提升,最后方能成就真正的智慧。

另外,在《佛说吉祥经》中,佛陀提出的告诫也是先从“远避愚痴者、亲近智慧人”入手,然后渐次谈到“居住适宜地”、“广学长技艺”、“善能养父母”、“帮助众亲眷”、“邪行须禁止”等“世间善法”做起,继而进入“参访众沙门、适时论信仰”、“克己净生活、觉知四圣谛”、“了悟于涅盘、世事不动摇”的“出世间善法”。由此可见,佛教是重“实践”而非“空谈”、重“利世”而非仅“自利”,也就是重渐次修行而非一蹴而至。

(三)最后,“福慧成就”有主有次。无论是世间福慧还是出世间福慧,都是以“智慧”为主导的。“出世间福慧”讲求“空慧”,“世间福慧”讲求“黠慧”。后者要以种种善巧方便带来财富的积累。从相关经典去看,佛教反对通过种种不正当之手段,以求得一夜暴富,所以屡屡劝人要有“营生之业”,要“始学功巧业”。纵然为求成就世间“福业”,亦必须遵循“正道”方可,否则只是成就“财业”,始终无法享受财富带来的“福报”,如生活条件优厚、在社会上拥有良好的声誉、权势或地位等。遵循“正道”求财需要智慧的抉择,其实质终究与出世间的“福慧”相同,必然以成就无执无着之利他道德行为归宿。

综上所述,佛教所提倡的“福慧双修”,涵盖世间、出世间的多个层面,对于今天的人们仍不乏启示、教育的意义。是故“修福不修慧,大象挂璎珞;修慧不修福,罗汉托空钵”的典故,正启迪我们学佛之人,欲求成就佛道,既要修福,同时也要修慧;唯有“福慧双修”,然后方可成就圆满无缺,正觉、幸福、快乐的人生。否则,有福德没有智慧,或有智慧而没有福德,这样的人生都是缺陷的、不圆满的。因为一个只有福气而没有智慧的人,虽能享受富裕、舒适安逸的生活,但纵情于享乐之中,不知不觉就会令人生活奢靡,人格道德滑落,不懂得如何去做好自己,更不懂得如何去利己利人。相反地,只有智慧而没有福气的人,虽然明白人生的意义,不在于自利,而在于互利;不在于占有,而在于分享;不在于获得,而在于付出与奉献;可惜由于生活穷困,衣食不足,无以利己,何以利他?结果,虽然希望当仁不让,济世益群,可是每因善缘不够、条件不足,而徒叹奈何,徒自苦恼。因此,佛陀教导我们要修福修慧,福慧双修,如此才能提升自己,增长道业资粮;以福利群众,自利利他,自觉觉他,乃至最终觉悟成佛,圆满无上菩提。

际此新春之肇,谨以“福慧双修”四字与诸读者共勉,祝愿各位羊年进步,诸事顺遂,身心自在,有愿皆成。

相关新闻:

(责任编辑:杨帆)