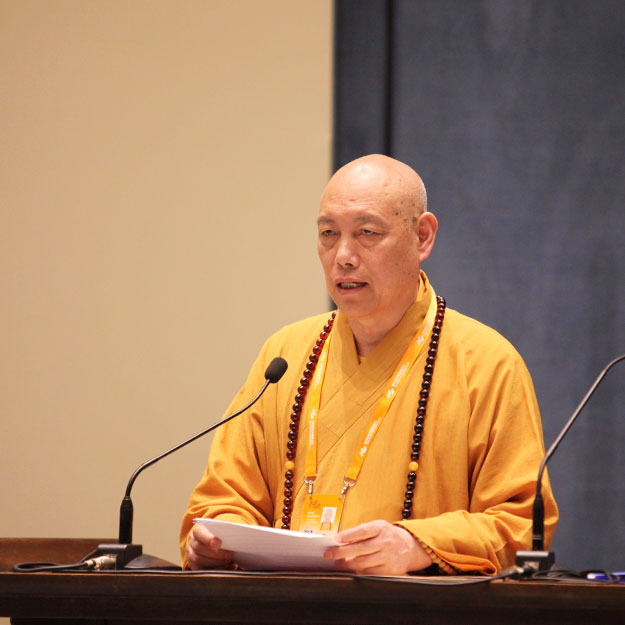

觉醒大和尚于“佛教慈善与社会服务”研讨会上的发言

来源:菩萨在线 发布者:果云 时间:2011-10-18尊敬的各位领导、各位专家学者、各位法师、各位护法居士:

慈善,是人类社会永恒的主题。佛教历来有致力于慈善公益以利益大众、回报社会的传统。佛教慈善以其无私的济世思想,通过对不幸者给予必要的关怀和帮助,进而引导和调节社会道德风尚。佛教慈善不仅仅是物质上的关怀和帮助,更重要的是心灵上的慰藉和精神上的鼓励。

有鉴于此,借今天研讨会的机会,我想向大家汇报的题目是《重视精神慈善的力量,引导慈善事业健康发展 ——以上海玉佛寺为例》。重点围绕“精神慈善”的话题,谈一些感想和体会,敬请各位批评指正!

佛教慈善,其最先落脚点就在于“慈”。“慈能与乐”,说明佛教慈善的首要目的是要给人以快乐。这种快乐不但是受助者的感受,同时也是捐赠者自身的感受。在佛教的慈善事业中,精神慈善占据的比重似乎更大。因为佛教首重对人们心灵境界的提升、注重增强人们对于自身境遇的心理缓释能力。佛教希望通过自己的慈善举措,帮助困难者脱离心灵上的煎熬、增强克服困难的信心和勇气。佛经中常讲:“心净则国土净”、“心能转物即同如来”、“万法因缘生,还从因缘灭”,希望能够帮助困苦者找到病根,进而借助别人的援手,依靠自身的力量摆脱困苦、走向新生。因此,从佛教的角度说,精神慈善是重于物质慈善的一个选项。

近年来,玉佛寺每年都会通过市慈善基金会捐助一批贫困学生,帮助他们解决学习和生活上的困难。随着岁月的流逝,一批批受助学生顺利完成学业,有的已经走上了工作岗位。就在前两年,市慈善基金会开展慈善受助人员回访活动,有位曾经受过资助的学生很不耐烦地对回访的工作人员说:“我都已经不用你们资助了,还来找我干什么?”也有个别同学认为玉佛寺资助学生主要是为了宣传自己。听了这些言论,作为提供无私资助的人和单位心里很不是滋味。行善者固然不该企求感恩与回报,可是作为受助方,起码的感恩心理还是不能缺失的。由此我想到,宗教界的慈善行为,物质慈善固然十分必要,精神慈善的作用也是亟待重视。中国古代也有“救急不救贫”的说法,对于困难群体,在满足他们急需的物质条件之外,更重要的是要落实在“授人以鱼,不如授人以渔”的理念上,暂时的贫困不可怕,可怕的是一个人安于贫困而不思进取。这是当今开展慈善事业需要关注的主题。

从佛教“缘起法”的角度来看,在我们向别人行慈善的同时,别人既是在接受你的慈善利益,同时也是在给行慈善者积累功德的机会。因此,“感恩”思想应该是贯穿于佛教慈善行为之中的重要内容。佛教强调布施行为要做到“三轮体空”,也就是说完成布施的三个因素——布施者、受施者、布施行为,应该是在“无相体空”状态下完成的,杜绝了任何居功自傲的心理和自卑反感的情绪,从而让慈善行为真正达到了皆大欢喜的效果。树立“感恩”观念,对于施者和受者同样重要、同样关键。

为了推动玉佛寺的慈善事业朝着更加专业、更加有序、更加规范的方向发展,2008年5月,我们发起成立了“觉群慈爱功德会”。作为玉佛寺专门的慈善机构,“觉群慈爱功德会”的创会理念正是基于“精神慈善”而确立的。我们的理念是“日行一善,快乐365天”,号召广大信众及爱心人士,每天捐出一元钱,加入慈善助人的行列。我们的宗旨是:让做慈善的人心理没有压力,在完全自觉、十分自愿、轻松自在的状态下帮助别人;让享受慈善的人怀着对社会的感恩之情,在获得物质援助和资金资助的同时,感受到人类爱心的伟大、社会情感的珍贵、感受到精神力量的崇高。功德会成立三年来,吸引了近两万名爱心人士入会。功德会把关注的目光投向社会创业青年、投向下岗失业人员技能培训、投向孤儿院的儿童、投向敬老院的孤寡老人、投向生活贫困的山区、投向急需救援的灾区,以各种形式为弱势群体提供帮助。

慈善的最终目的,是要让受助者感受到在困难面前自己并非孤立无援,社会的关爱无处不在,进而在他们的心底里树立起摆脱困境的信心和勇气。近几年由于体制改革,下岗工人、特困人员、外来人员增多,他们的就业问题引起政府和社会各界的关注,玉佛寺也及时洞察了这一现状,于2005年春节前夕,配合市慈善基金会等机构,设立“觉群就业培训中心”,对下岗失业人员、特困人员、残疾人及农村富余劳动力免费进行各种实用技能培训,让他们不仅能享受到社会的慈爱,更可以在择业能力上增强其自身的造血功能,帮助他们实现就业和再就业,以最终摆脱贫困。截止目前,已有数百名受训者重新走上工作岗位,过上了理想的生活。

全球金融危机爆发后,大学生的就业问题非常严峻,为了解决青年学生的燃眉之急,2009年初,玉佛寺特意拨款1000万元,联合市教委、市慈善基金会、团市委共同设立“觉群大学生创业基金”,资助大学生自主创业。两年多来,已有近百名大学生享受了基金带给他们的实惠和帮助。

本着快乐慈善、长效慈善的理念,在今后的慈善实践中,玉佛寺将不断拓宽慈善领域,进一步挖掘精神慈善的内涵,吸引更多的社会人士热心慈善、关注慈善、支持慈善,使慈善公益活动变成社会的自觉行动、变成每个人的自觉行为、变成每个人生活中的一部分,让慈善真正成为对每个人都有益、使每个人都快乐的社会习惯。

事实证明,佛教通过各类慈善活动把社会各阶层人群融合在一起,体现了佛教融入社会、服务生活、改善人际关系的重要协调功能。与此同时,佛教在力行慈善的过程中,积极弘扬并实践为社会做贡献、为他人献爱心的慈悲理念,注重激发受助者的心理热情和上进动力,积极培植和引导和谐文明的社会风尚,对于构建社会主义和谐社会起到了重要的推动作用。

谢谢大家!

(责任编辑 余林威)