印顺大和尚:从道安精神看中国佛教的人间化

来源:菩萨在线 发布者:慧融 时间:2013-03-25

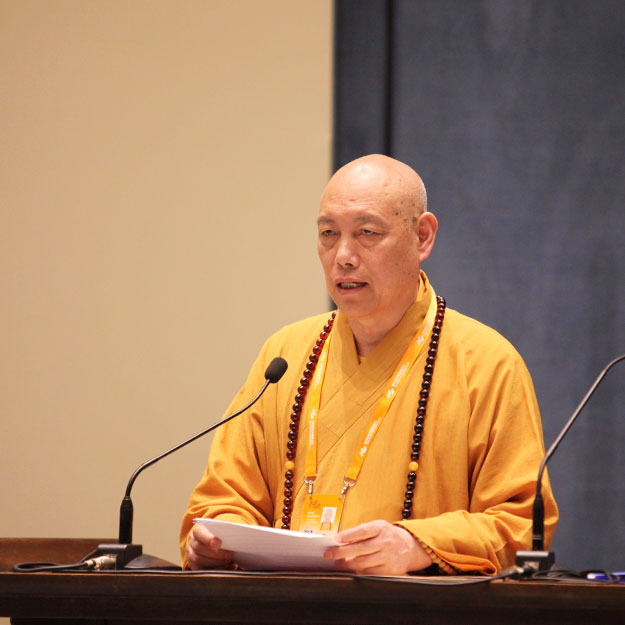

中国佛教协会副会长、海南省佛教协会会长、湖北省佛教协会名誉会长印顺大和尚(图片来源:菩萨在线 摄影:心毅)

去年是我国东晋时期著名的佛教大师道安法师诞生1700年的纪念年,湖北襄阳举行了纪念道安的学术研讨会。我本人祖籍襄阳,又从小在那里长大,虽然已经离开多年,但是家乡的山水人情始终莹怀不能挥之而去。由于诸事缠身,我未能前往与会,只撰写小文一篇,请人代读,心意虽了,情意未安,我对道安法师所怀有的那种崇敬与感恩的情结,感到始终有话要说,犹骨梗于喉,不得不吐,今借深圳大学召开会议之际,直笔抒出,了却心愿,并贡献于方家同道!

我在那篇纪念道安的小文里面曾经写道,“道安法师是中国佛教史上的杰出人物,也是值得我们永远尊敬、纪念的一位高僧。1700年前,正当中国佛教的早期,佛教经典的译介尚不完备,教理教义的理解也不够充分,佛教仪轨还处在探索之中,佛教界需要睿智大德出来引领佛教的发展。道安大师高瞻远瞩,勇担重任,他根据中国社会的现实条件,创立以释为姓,整理经论,广开法门,接引信众,为佛教在中国的发展开辟出新的道路,并为后来中国佛教的发展奠定了基础。可以说,道安法师是最早推动佛教‘中国化’的杰出人物。”为什么说道安法师是佛教“中国化”的杰出人物或佛教中国化的第一人?就是因为他在佛教传入中国之后,对推动佛教与中国社会相结合方面起到过巨大的作用。他根据中国传统文化思想,将外来的印度佛教的理论给予了较好的诠释,又依据当时僧团的现状,制订了戒律仪轨,还将弟子派往各地,传播佛法,中国佛教的理论与戒律在他的促进下,进入了新的阶段,佛教也在他和弟子们的努力下,影响大增。所以道安是印度佛教中国化第一人的冠名应是当之无愧的,后来的中国佛教历史发展事实,也证明他的实践是一条正确的道路。

什么是“道安精神”?我自己的理解就是佛教始终要走与现实社会相结全的道路,这就是道安精神。这几天有一位企业家来看望我,他是专门经营旅游景区的老板,当时他向我提出一个问题,怎么能够把景区做得既能有经济效益,还能够让人们的心灵得到提升?我告?他四个字“寓乐于教”。传统的中国教育思想强调的是“寓教予乐”四个字,我现在将他略作调整,改“乐”为先,我做的理由是:因为这位老板是做旅游的,旅游的目的在于让人在游玩的时候让游者的身心得到快乐,同时也能体味到自然之美的心灵感受与道德的教化,所以将“乐”放在“教”的前面,这是根据旅游的实际情况而做出的不二之选。

改“乐”为“教”的一字之变,是一个根本性的变化,其深刻地反映了旅游性质的特点,说明了旅游一定要符合游客的需要,才会有足够的生命力。将这个道理用在佛教上也是如此,佛教之所以能够在中国社会产生影响,进入了中国文化的层面,成为中国文化的组成部分,其最重要的原因就在于外来的佛教文化一定要适应当地的传统文化,否则就不能在当地扎根,更遑论发展。道安法师被称为佛教中国化的第一人,就在于他审时度势,自觉地遵循与利用了这一规律。他根据当时印度佛教理论初传,中国人不能正确了解的实际情况,于是采用了格义和会本方式,会通经典,比较中国传统哲学概念,推动了印度佛教理论与中国传统思想相融合的进程。这一做法的结果是促使人们对外来的学说进行更多的思考,佛教的思想也走上了社会,特别是佛教的理论受到了士大夫的重视,大家一起来研习四大皆空的思想,对中国哲学的思辨是有很大的促进作用的,印度佛教在思维上的不二方法论的特殊证明,其所使用的因明逻辑推进方法,这些对中国思想界来说都是一股清风,打开了士大夫的眼界,促使佛教的思想理念开始传播开来。当然佛教的传播也与其理论上所具有对人生深刻的洞察与理论的提炼有重要的关系,在当时军阀混战,战争连绵,生灵涂炭的情形下,佛教诠释人生是苦,主张心灵解脱,无疑能够对人生带来慰藉,因此才能够深入朝野上下。

道安对中国佛教所做的一切,其实在我们今天看来,就是我们现在所说的佛教人间化的过程。道理很简单,佛教是为人预设的宗教,他的目的就是要解决人生的问题,其所发挥的功能都是围绕人而做出的,而且最后的境界也是因人而设的。佛陀注意到佛教的人间性,特别是修行在人间取得的重要性。他鼓励弟子修行,“在家勤六业,善修勿失时。如是修业者,则家无损减。”“耕田商贸,择地而置牧”并不妨碍修行。修习梵行的人,佐助他人,“亦教人为”,所以修行的人是不能离开人世的。释迦牟尼生前曾经到处说法,到过很多国家,住过很多城市。他的成功是因为得到了民众的普遍支持。摩竭陀国频婆娑罗王(Bimbi-dara)为释迦牟尼佛建造了竹林精舍,供养佛陀及其弟子,这是佛教最初的外护者。释迦牟尼在竹林精舍居住,频婆娑罗王每日三时率诸官属,往诣佛所,礼觐世尊。当频婆娑罗王年纪渐大,年老体衰的他无法前去礼拜佛陀,就索要佛的指、发,用香花明灯礼拜供养在后宫塔寺。频婆娑罗王的儿子阿阇世王(Ajatasatru)登上王位后,皈依佛陀,成为佛教教团的大护法。波斯匿王的太子只陀(Jeta)捐赠舍卫城外的祗洹精舍给佛陀居住。佛陀所收的弟子,很多的人都是一些文化程度较高的婆罗门,他的护法有相当一部分人是来自在生活在城市的刹帝利种姓的政治家与商人,没有这些人的支持,佛教很难有一个很大的发展。所有这些表明,如果离开了人间与社会,释迦牟尼所开创的佛法就会失去生存的基础,更谈不上未来的发展。

佛教来自于人间,没有人间就谈不上佛教,这是一条规则,也是佛教事业做大的基础。佛陀说:“比丘当知,三十三天著于五欲,彼以人间为善趣,于如来得出家为善利而得三达。所以然者,诸佛世尊皆出人间,非由天而得也。”这是佛陀在强调佛教在人间的重要性,出世是佛教的解脱主张,但是出世首先要入世,然后才能是出世,没有入世的生活,谈不上出世的解脱。佛弟子住在寺院里过着“六和”的生活,但是他们的事业仍然在人间,他们的修行在世间,佛弟子的衣食住行离不开人间,其所取得的成就还在于人间。特别是大乘佛教教义提出的“一切众生,悉有佛性”的思想,对佛教的人间化产生了重要的影响。众生来自于人间,佛性只有在人间得到,成佛做祖是要在人间的完成之后,才能进入到最高境界,没有众生的护持与人间的修行,就没有成佛做祖的佛性实现,故《华严经?十行品》就提出:“佛法不异世间法,世间法不异佛法,佛法世间无有杂乱,亦无差别。”从佛教的观点来看,世间与出世间是无分别的,因为出世间是相较于世间而比较的,没有世间就不能有出世间,出世间的所有一切,包括对它的认识,都建立在世间接基础之上,故《中论?观涅槃品》亦认为:“涅槃与世间,无有少分别,世间与涅槃,亦无少分别。涅槃之实际,及与世间际,如是二际者,无毫厘差别。” 又从“不二法门”的角度来看,世间就等于出世间,世间法就是佛法,它们之间没有根本的区别,追求出世间法,就是在世间里得到,出世间法亦因世间法而相映照。对世间法的认识是诸法性空,达到了这种认识无疑就体会到了出世间法。所以《大智度论》卷十九说:“涅槃不异世间,世间不异涅槃。涅槃际世间际,一际无有异故。菩萨摩诃萨得是实相故,不厌世间,不乐涅槃。” 一些佛教理论家进一步指出,“若深识世间法,即是佛法”。 学习佛教的最终目的还是在“不舍一切世间事,成就出世间道”活动中彻底完成。

道安法师开辟的佛教人间化的道路,被后来的中国佛教历代子孙继承光大,成为中国佛教致胜的法宝,也是中国佛教发展的唯一的道路。唐宋元明清是中国禅宗走向独门做大的时代,六祖慧能则是推动禅宗发展的重要人士。慧能是道安法师思想的忠实发挥者,他从平民的角度,诠释了佛教要与社会相结合的真理,“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。正见名出世,邪见名世间。邪正尽打却,菩提性宛然。”这一慧能的名言,成为中国佛教自唐以来禅宗致胜的依据,也是禅宗一宗事业做大的最好说明。到了太虚大师,人间佛教被提到了中国佛教发展的日程,从此成为当代中国佛教发展的方向,人间佛教其实就是佛教人间化的另一种表述,也可以说是道安法师千余年来的思想实践。今天我们在这里讨论宗教与社会的关系,佛教人间化思想作为一个重要的内容而参与其中,我作为佛教人士深感荣幸,愿把自己的一孔心得贡献于诸位学者,并以此纪念中国佛教的先驱道安大师!

(责任编辑:范祖甄)