从化缘到农禅寺院经济谈中国寺院发展

来源:菩萨在线 发布者:妙雅 时间:2013-07-29导读: “江苏永宁寺监院提醒:街头化缘的法师是假的。” 在中国佛教的演进历史中,三衣一钵、靠他人供养的现象,早已被佛教禅宗一日不作、一日不食的农禅清规所取代。寺院兴办经济实体,开展自养经济活动,理所当然的就是佛教与社会相互适应的基本条件之一。

春耕播种 传承农禅生活

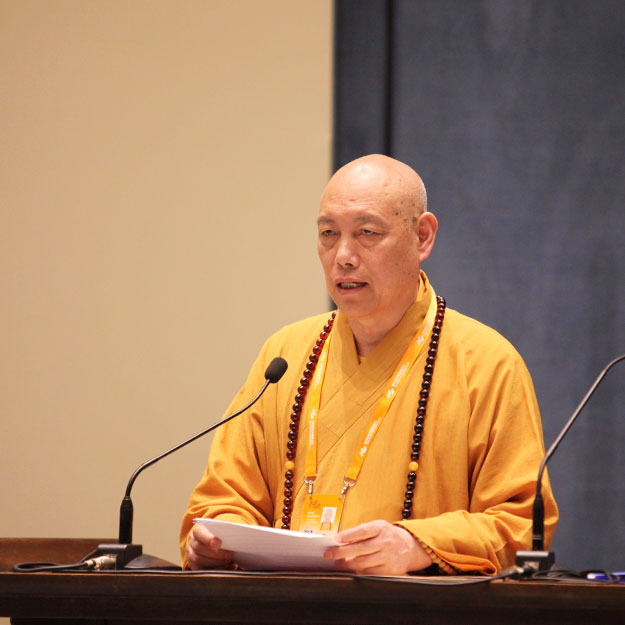

法师们下到农田种植

白马寺法师们晾晒黄豆荚

自得其乐

边农边禅

融禅于农

菩萨在线佛讯 化缘,佛教术语。佛教认为,能布施斋僧的人,即与佛门有缘,僧人以募化乞食广结善缘,故称化缘。还可以指为了佛事而进行的一切募化活动,不但指乞食。本义是佛、菩萨高僧等示现教化众生的因缘。所谓化缘,乃指化度的因缘。

“江苏永宁寺监院提醒:街头化缘的法师是假的。”《宗教事务条例》第二十条规定:“宗教活动场所可以按照宗教习惯接受公民的捐献,但不得强迫或者摊派。非宗教团体、非宗教活动场所不得组织、举行宗教活动,不得接受宗教性的捐献。” 国家佛教管理有规定,现在正常的化缘途径都是施主直接到寺院里交款,没有外出化缘。中国寺院主张农禅并重,有自成体系的寺院经济。

随着当代中国的社会变迁和经济发展,佛教和其他社会阶层一样,大受其益。

自古迄今,佛教与经济具有不解之缘

寺院经济或称之为佛教经济的发展,原本就是中国佛教的一个传统。一般的看来,佛教系统与世俗人间常常具有两大关系,其一,是经济范畴,其二,属于宗教范畴。寺院以布施物(即僧伽的常住物)放债,无疑也具有宗教意义;那些忘记了偿还这类债务的人,将会暴卒,他们将转生到地狱、牛或寺院的奴婢。在圣俗两个世界并非迥然分异的传统语境中,寺院经济中本来就包含有深刻的宗教意义。

到佛教寺院的法施、财施等公益活动,往往基于寺院的经济活动而具有招徕信众的目的,可以被视为体现其宗教信仰特性的公益活动,所以,佛教的社会——经济事务本身,就具有了一定的宗教、功德性质。更深一层的意义是,这种佛教寺院的经济活动,在其社会本质层面,具有解决整个社会财富分配不均的具体意义。尽管当代中国的佛教经济在一定程度上,改变了这种传统的经济意义,但它们在当代社会急需社会公益服务的时代,它们可以针对当代社会公共服务之不足、分配之不均,而被作为社会公益事业的一个重要组成部分。

这就是说,宗教经济活动及其社会公益活动,常常是一个宗教进入一个社会的基本路径,它们对宗教参与社会的程度及其信仰者的宗教消费关系,具有基础作用。佛教并不把财富分为“天堂”和“尘世”两种,但是佛教却准确地洞见了佛教经济在社会经济活动中的两重性,并对佛教经济活动的社会功能进行了相应的制约。它要通过佛教特有的经济活动,走出传统的寺院,进入真实的人间社会。这是一个基本的入世路径。

中国当代宗教的发展,国家制度的安排之中,就包含有宗教组织实行自养的政策,这就是宗教团体和寺观教堂可以兴办生产、服务、福利等事业等第三产业。国家也在具体措施上给予优惠,如对宗教土地房产免征土地使用税和房产税,对宗教活动场所的门票收入免征营业税,并要求城市建设中处理宗教房地产问题要照顾宗教界利益,等等。

为此,宗教可以从四个方面去为经济工作服务。第一,通过思想使信教群众在本职岗位上做好工作;第二,关心信教群众脱贫致富;第三,推动宗教团体和寺观教堂搞好自养;第四,力所能及地利用宗教界的优势,为“三引进”(引进资金,引进技术,引进人才)牵线搭桥。在此机制的设计下,当代中国宗教界参与经济活动已经在全国不少地方经济生活中占据了一席之地。

此呈现了中国宗教经济活动的两大逻辑,一是宗教直接参与经济活动,一是社会经济的发展,直接引导并且推动宗教发展自己的经济事业。中国宗教作为免税非营利组织类型,可以在国家权力和经济市场之外等社会空间之中,建构具有各个宗教特色的宗教服务型经济,从而体现出各宗教经济应有的社会性与公共性特征。

在中国佛教的演进历史中,三衣一钵、靠他人供养的现象,早已被佛教禅宗一日不作、一日不食的农禅清规所取代。它为佛教适应社会的变迁,奠基了生存的基础;它作为佛教存在的基本原则,却能伴随社会的演进而不断的进化。只要佛教的信仰及其弘法利生的原则不变,“农禅并重”可以演变为“工禅并重”、或演变为“商禅并重”。

贫弱不是佛教的本色。关键是佛教经济的发展目的,是在于弘法利生,而不同于一般的商业经济活动。现在社会上对于NGO 或NPO 的发展,往往具有一种偏见,即它们必定是无所经济能力的,必定要依赖于其他经济组织方才能够进行社会公益活动。实际上,即使借助于商业活动逻辑,如果其目的始终在于宗教事业本身的发展,这本来就不应当引起误解。一个致命的传统观念是,那些接受宗教、信仰宗教的人们,常常是社会弱势群体,从而附带地把宗教本身视为社会弱势群体。这种观念的根源,恐怕还是出自于经济发展不足、把宗教作为生活之象征补偿的传统信念。从这个观念出发,只有贫弱的宗教,才能提供精神补偿。

然而,现代社会的演变,往往是经济的发展,可以导致宗教的发展;宗教经济之发展,往往也能促进、强化宗教从事社会公益事业的能力。在此层面而言,宗教不是贫穷、弱者的同义语,而是贫穷、弱势群体的组织依赖,而不仅仅是一个象征型精神依赖。这就需要一个强大的宗教力量为他们提供服务。信仰层面的终极关怀、宗教组织层面的解救能力,在此能够整合为一体,建构宗教组织的制度性社会力量。

因此,现代佛教教团组织的兴起,在很大程度上就改变了传统寺院的生存空间与发展模式,加上现代化工商社会经济资源的充实供应,让大型寺院在发展上,可以各种宣教弘法的事业为号召,来筹集弘法活动所需要的相关经费,走向计划性与行销性的弘法模式。

这种弘法模式,可以说是佛教对社会资源的主动出击,是超出传统寺院经济的运作形态,涉及到不少专业的管理知识与操作技术,甚至有必要引进商业化的经济方法。因此,佛教寺院的组织形态,必须随着现代世俗社会的经济运作模式发生转变,不得不进入到宗教市场的竞争环境。

关键的是,当代佛教组织如何能够在制度设计层面,有效地聚集资源、利用资源,进行系统运作,使当代佛教经济的运作机制,能够呈现出当代社会所要求的制度理性,走出中国人基于个人崇信的功德文化经营模式。

佛教的经济行动逻辑,与其他宗教经济的行动逻辑一样,它们作为非营利免税的宗教组织,从事经济活动目的,无不服务于社会慈善事业。它们对于社会、生活的伦理规约功能,常常制约着佛教系统的经济行动模式。为此,在考察佛教经济活动的时候,如果能够从佛教经济的结果,佛教经济所能提供的社会公益活动来考虑,就能看到佛教经济的社会意涵和社会形式。这是佛教发展的必然内容。

因此,在寺院的经济自养、佛教的适应式自我发展,大都与社会——经济的服务经营活动,存在着必然的内在关系。寺院兴办经济实体,开展自养经济活动,理所当然的就是佛教与社会相互适应的基本条件之一。此外,寺院也通过这些经济活动,促进了宗教职业者与不信教公民直接的交往和了解,取得了多方面的社会共识。(图:菩萨在线 文:妙雅)

(责任编辑:范祖甄)