佛教在当代:浅谈被佛教词语渗透的汉语言

来源:网络整理 发布者:慧融 时间:2013-08-03导读:佛教词语作为外来语向汉语第一次大规模地输入,它们几乎占了汉语史上外来语的百分之九十以上。随着佛教典籍的大量翻译和广泛影响,以及佛教长久的深入人心的传播,佛教中的许多有新意、优美的语汇被吸引收到汉语的语汇之中,汉语的表意功能越来越强,思想内涵越来越丰富、深刻,从而对中国的哲学、文学、艺术以及社会心理、民俗风情等都产生了重大的影响。

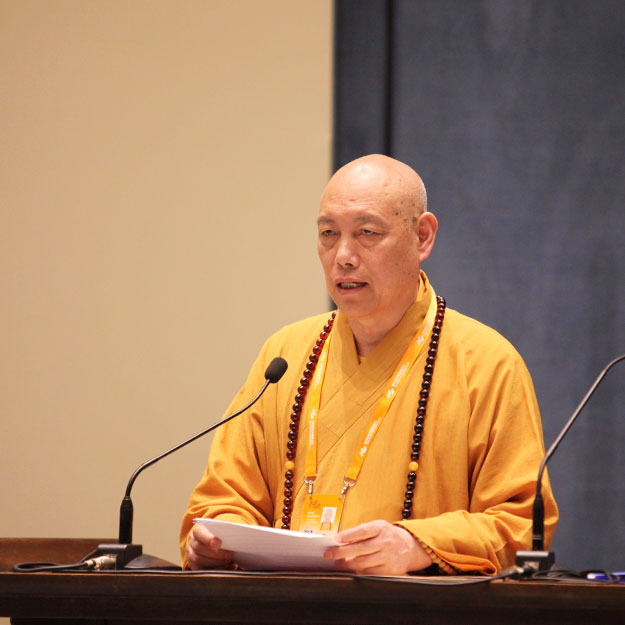

人生无常又如“梦幻泡影”(图片来源:菩萨在线 摄影:宏祥)

“真谛”“法门”(图片来源:菩萨在线 摄影:高山)

“六根清净”(图片来源:菩萨在线 摄影:郝良)

“缘生性空”“水月镜花”(图片来源:菩萨在线 摄影:陈燕)

菩萨在线佛讯 佛教词语是来自古印度的梵文或巴利文,通过汉语佛佛教典籍的传译,佛教词语作为外来语向汉语第一次大规模地输入,它们几乎占了汉语史上外来语的百分之九十以上。汉语的发展,也是不断吸收融合别的文化因素的历史过程。在这一过程中,汉语的表意功能越来越强,思想内涵越来越丰富、深刻。在汉语发展史上,有两次大规模的对外来文化的吸收融合的过程,一是近代由对日本文字的转译而吸收、接受西方思想,这在很大程度上促进了现代汉语的诞生;另一次就是汉语词语对佛教文化的吸收融合。

随着佛教典籍的大量翻译和广泛影响,以及佛教长久的深入人心的传播,佛教中的许多有新意、优美的语汇被吸引收到汉语的语汇之中,佛教词语也因此大大地丰富了汉语语汇,从而对中国文化产生了深远的影响。

根据统计,佛教的传入为中国增加了三万五千多个新的词语。而正如梁启超所言:“夫语言,所以代表观念也,增加三万五千语,即增加三万五千个观念也。由此观之,则自译业勃兴后,我国语实质之扩大,其程度为何如者。”自汉代译业初兴到宋代大规模译经活动结束,近一千年间经过像竺法护、昙无竭、道安、鸠摩罗什、慧远、菩提流支、玄奘等大师的先后努力,佛教文化被整体移植到中国。早期的翻译者采用的翻译策略是固有名词音译,抽象名词大多沿袭中国旧有词汇,尤其是借用老庄者为多,如道安法师提出的“五失本三不易”之说就是注重解决佛经翻译中的“当代化、地域化、大众化”的问题;但随着译经业的逐渐发达,为准确翻译佛经的义理,译者结合汉语特点及佛经义理,创造出了大量新词语;而且随着佛教逐渐融入中国文化,在日常交际与活动中,也出现了大量与佛教相关的词汇。到宋代赞宁便在《宋高僧传》里总结出了翻译“六例”,如方立天先生所说:“六例总结了汉译佛典的来源、语本、翻译方式和译文差异,区分了译本的语言类别,表现了中国佛教学者对翻译中语言问题的重视。”这些都极大地丰富了古代汉语,对其整体面貌产生了无法估量的影响。

由于广泛地译介佛典,产生了大量的新词。增加的新语主要有三种情况:一是一些中国固有的词语,被移用来表达佛教的概念,由于已经有了全新的意义,应看作是新词,如心、空、真、观、定等。这些都是表现佛教教义的专有的名词;二是为翻译新传入的概念而创造的词,如四谛、五蕴、真如、法界、缘起等,创造这些词语多考虑到汉语构词结构并利用汉语原来构成词语的词素,反映的是外来概念,但并不给人留下“外来”的感觉,能很快融入汉语;三是根据佛教观念而重新创造的词语,如判教、狂禅、照用、万劫难复、回光返照、头头是道、本来面目等。创造这些词语经过了漫长的历史过程,往往是在许多异名中经筛选才固定下来。因为其中的许多词语具有准确鲜明的表现力,渐渐融入一般用语当中,成为汉语的常用词,如实际、唯心、正宗、思议、忏悔、因缘、真谛、法门、世界、觉悟、刹那、正当、本峰、烦恼、出现、出息、方便、相对、绝对、知识、大千世界、本来无事等。其对汉语词汇产生的影响主要表现在以下几个方面:

一、促进了汉语双音词与多音词的创造

鸠摩罗什法师到中土广宣佛法时遇到了翻译的障碍,他先是学习了汉语,发现汉语难于学习是因为没有拼音。为了将佛法广为流传,鸠摩罗什法师自创了汉语拼音,并在此基础上对佛经做了翻译。

中国上古语言以单音词为主,逐渐向复合词发展是语言的进化。翻译佛典大量使用双音词和多音词,对词汇的发展起了促进作用,例如赞助、希望、意识、烦恼、机会、结集、道场、火宅、假名、戏论、种子、习气等,这些词语本身以及在构词上的特点对此后汉语词汇发展影响很大。

二、佛教典籍中大量使用音译词

作出完整总结是唐代玄奘的“五不翻”,即五种情况下要使用音译,一是“秘密故”,如经中的陀罗尼即经咒;二是“生善经”,如“般若”可译为智慧,但为表达尊敬,故译“般若”;三是“此所无故”,即中土原来没有的事物或概念,如阎浮树、迦陵频伽等;四是“顺古故”,如“菩提”可译为“觉”,但已经约定俗成,也就相延不改;五是“含多义故”,如“薄伽梵”有六义。在音译的基础上,中国还创造出一批音义合译词,如偈颂、禅定、涅盘、六婆罗蜜等。随着佛典传译,还引入了一些普通译词,如刹那、劫等。同时,采用音译的手法, 意味着音译的字或词仍保留梵文或巴利文的读音,于是在翻译过来的汉语佛教典籍中产生了许多难读的字或词(佛教中常用难读字的标准读音附于文后),对汉语的读法产生了重要的影响。

佛,梵文为Buddha,是这一批外来语中影响最深远、最广泛的一个,佛教甚至成了一种后起的传统文化的象征。因此,与佛有关的词语大量出现。最初被译为“浮屠”(《汉明帝永平八年诏书》),南北朝时又写成“佛图”(《世说新语 言论篇》),也作“佛陀”“佛驮”,后来简称“佛”。佛又可作根词用,构成大批的新词。据统计,《佛学大辞典》中由“佛”组成的词语有152个。

三、丰富了汉语的构词法

在佛教传入中国的过程中,某些佛教词语逐渐融入汉语基本词的大家族,为汉语增加了不少新的构词成分。

据统计,今人丁福保所编《佛学大辞典》收有佛教语词近三万条。这些汉晋时期至唐朝八百年间诸位大师所创造的,加入我国词汇系统从而变为新成分的佛教词语极大地丰富了汉语词汇,从而奠定了其在汉语词汇发展史上的重要地位。佛教典籍的输入,同时也介绍了外来语文的构词法。其中《六离合释》专门讲解了佛教词语的构词方法,主要有六种方法:一是持业释,以体用关系立名,如藏识,藏为用,识为体;二是依主释,以主从关系立名,如根本烦恼,烦恼为主,根本为从;三是有财释,以所具内涵立名,如火宅,火属宅;四是祖违释,以联合关系立名,如因缘、名色、生灭;五是带数释,标数以立名,如二心、二我、二因、三戒、三法、四谛、五蕴、六根、六道、七大、七宗、十方、十地、十念、十二有支;六是邻近释,以同义关系立名,如五阴和五蕴、六道和六趣、六尘和六境这也是比较系统地总结了佛典的构词方法,其中如带数释的标数立名方法在中国古代文献中仅有个别例子,如《墨子》讲真理标准的“三表”。而佛典广泛运用后普及到一般著述,如刘勰的《文心雕龙》就多用这种构词法。

四、佛教的传入对汉语常用语的影响

佛教的传入对汉语常用语产生了很大的影响。佛教词语在汉语的各个领域内几乎都有,常见于哲学、文学、民俗以及日常生活中。

1、哲学词汇

佛教是世界上最富有哲学思辨特点的宗教,许多佛家名相自然就是哲学名词。现代哲学深受佛教的影响。佛教认为宇宙本旨皆同一体,一切法、一切众生本无差别。《涅槃经》卷三:“如来善修,如是平等。”现代哲学用“平等”表示人与人之间在政治、经济上处于同等的社会地位,享有相同的权利。“悲观”“自觉”“因果”“唯心”“世界”等,都是哲学词汇中的重要成员,表示一些基本命题,有着不可或缺的地位。

2、文学词汇

佛教不仅为中国文学带来了新的文体和新的意境,也为中国文学输入了大量的词汇。首先,因佛典的翻译和流传,佛教典籍中不少优美的典故和具有艺术美的新词语,被引进我国六朝尤其是唐以后的文学作品中,大大地丰富了我国文学语言的宝库。不少佛教词语甚至还成为文学理论术语。例如:造境,佛教认为万法皆由心所生,而心识有创造功能。文学家将其引申指心识有创造诗境的功能。唐朝吕温《吕衡州集》卷三有言:“研情比象,造境皆会。”

3、民俗与日常用语

佛教传入我国以来,许多在佛经里表达佛家礼仪节日的词,自然而然地走进民间,并在相关联的意义上又派生出新词。例如:围绕因果轮回鬼妖地狱、丧葬礼俗的词:阴司、阎王、超度、火葬、火化等;围绕烧香拜佛、吃素食斋、问询施礼等礼俗的词语:拜佛、诵经、还愿等;围绕僧人云游行乞、积聚功德等生活礼俗的词语:化斋、施食、行善、济人等。

日常用语中,时时有“佛语”出现,其中最多的是时间词。例如:表示“时之极微”者的一组时间词“刹那”“一念”“弹指”等,在佛经中都有定量。“刹那”是梵语Ksana的音译,而“一念”是“刹那”的意译,或者说“九十刹那为一念”(《仁王经》),又或者说“六十刹那为一念”(《往生论注》卷上)。“弹指”,本来指弹击手指。在佛经中,这个动作表示:许诺;欢喜的心情;或警告别人。这组“时之极微”者,早就被汉语吸收,成为汉语时间词的“骨干”。

五、佛教的传入对汉语熟语的影响

1、成语

佛教是许多成语或典故的来源。《大本经》里说:“从右胁出,堕地行七步,无人扶持,遍观四方,举手而言:‘天上地下,唯我独尊’。”“唯我独尊”这一成语,是对佛的降世神奇的赞颂。源自于佛教的修持实践的,例如“六根清净”,“六根”指眼、耳、鼻、舌、身、意等感觉器官。修行禅定要做到没有任何欲念,必须“六根清净”。“盲人摸象”“不可思议”“不二法门”“借花献佛”“皆大欢喜”等成语均出自佛教。

2、俗语和谚语

俗语和谚语是活跃在人们口头上的定型语句,其中也有不少词条都来源于佛教。例如:“不看僧面看佛面”——指不看和尚的情面,也要看佛菩萨的情面。后来比喻即便不顾某个人的情面,但也要照顾他的主人或长辈、亲友的情面。类似的俗语还有“阎王催命不催食”“无事不登三宝殿”“和尚无儿孝子多”“远来的和尚好念经”等。有源于佛教故事的,例如“生公说话,顽石点头”。“生公”指晋初高僧竺道生,他是鸠摩罗什的高徒,悟性非凡。传说他曾聚石为徒,讲《涅槃经》,说到断绝善根的人也有佛性时,群石为之点头。比喻说理透彻,使悟性全无的人也信服。

有反映佛教思想的,例如“放下屠刀,立地成佛”。佛指修行圆满的人。放下手中的屠刀,马上就能成佛。这是劝人改过向善的佛教语。后来比喻坏人停止作恶,也会变成好人。这样的谚语还有很多,如“救人一命,胜造七级浮屠”“万般皆由命,半点不由人”“百尺竿头,更进一步”“与人方便,自己方便”“忍辱精进,禅定修行”等。

3、歇后语

歇后语是汉语中独有的一种别具特色的语言形式,具有生动、形象、活泼、饶有趣味的特点,与佛教也有密切关系。例如“阎王贴告示,鬼话连篇”。阎王是管地狱的神,是小鬼的上司,所以阎王贴告示是让小鬼们看的,告示的内容便是鬼话。比喻说一些不真实的话,骗人的谎言。此类歇后语还有“和尚打伞,无发(法)无天”“泥菩萨过河,自身难保”,“屠夫念经,假慈悲”等。

此外,佛教词语还形成许多成语或典故,被吸收到汉语中,如五体投地、聚沙成塔、一针见血、三生有幸、三头六臂、伤风败俗、在劫难逃、功德无量、牛头马面、隔靴搔痒、心猿意马、盲人摸象、唯我独尊、皆大欢喜、现身说法、香象渡河、借花献佛、痴人说梦、泥牛入海等。佛教词语中最有特色的部分是因比喻的运用而得到的。佛理玄微,一般人难于领会,所以要“假近以喻远,借彼而况此”,使人乐于且易于接受。因此比喻在佛经上运用广泛,作用很大。因此,这些比喻文学色彩浓厚,形象生动,大多符合汉民族的思维习惯,所以为汉语所吸收。如喻“因果报应”之理的“作茧自缚”、“种瓜得瓜,种豆得豆”;喻“缘生性空”之理的“水月镜花”;喻佛及佛法稀有珍贵的“昙花一现”;喻接受最高教义——无上“法味”的“如饮醍醐”;喻世事空幻、人生无常的“梦幻泡影”、“电光石火”、“龟毛兔角”;喻数量之多的“恒河沙数”;喻众生苦无边际的“苦海无边,回头是岸”等等。这些隽永形象的比喻,生动活泼的语言,虽是源自佛教,但已很难想象它们是外来词,说明它们已根植于中国人的意识深处。

总之,佛教词语的输入,大大丰富了汉语的词汇宝库。而佛教词语又是佛教文化的载体,通过佛教词语,佛教文化对中国的哲学、文学、艺术以及社会心理、民俗风情等都产生了重大的影响。(文/菩萨在线编辑综合整理)

【编后语】佛教传入中国和佛教的中国化是一个动态的历史过程。在此过程中,佛教以佛经翻译为主要途径对汉语的演变发展产生了广泛而深远的影响。它丰富了汉语词汇,促进了汉语音韵学的发展,推动了汉语句法的发展,还为中国的翻译方法留下了宝贵的遗产。

相关阅读:佛教传入对汉语词汇之影响

(责任编辑:范祖甄)