中国佛教文化传播依靠高素质的僧才队伍

来源:菩萨在线 发布者:妙雅 时间:2013-08-09导读:近年来,各地恢复、重建、新建的佛教寺院大量涌现,为维护社会稳定、促进社会和谐发挥着不可替代的积极作用。与寺院数量日渐增多形成鲜明对比的,是出家僧人的匮乏,导致假冒出家僧尼,骗取广大佛教信众钱物的现象屡见不鲜。中国佛教文化传播依靠高素质的僧才队伍,新时代对佛教的僧才教育提出了巨大的挑战。

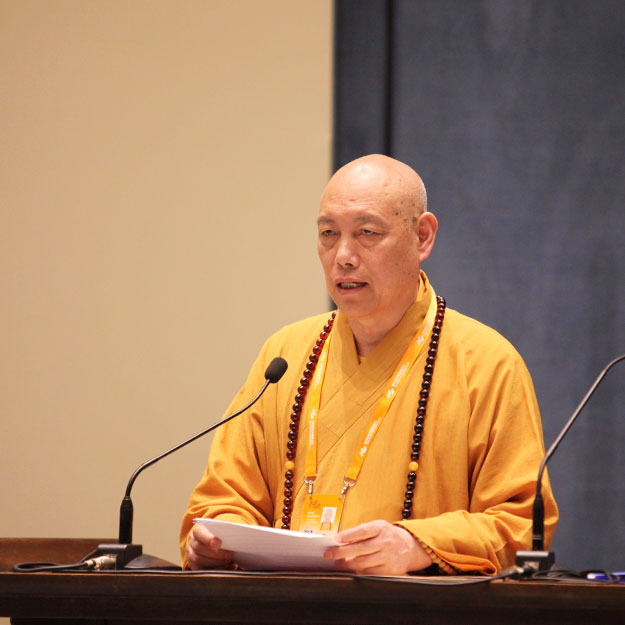

佛法的弘扬,有赖于佛教徒的努力(图片来源:菩萨在线 摄影:陈前)

佛法的传播需要僧才前仆后继才能够完成(图片来源:菩萨在线 摄影:程遵玲)

学僧皆以戒律为行为准绳(图片来源:菩萨在线 摄影:陈前)

菩萨在线佛讯 近年来,社会主义精神文明与物质文明建设取得空前发展,党的宗教信仰自由政策得到充分贯彻落实,各地恢复、重建、新建的佛教寺院大量涌现。这些寺院历史沿革悠久,地理位置优越,建设规模宏大,信众香火繁盛,为维护社会稳定、促进社会和谐发挥着不可替代的积极作用。

与寺院数量日渐增多形成鲜明对比的,是出家僧人的匮乏。由于真正的出家人的缺乏,致使社会上的一些不法之徒,假冒出家僧尼,骗取广大佛教信众钱物的现象屡见不鲜。对于这些问题,无论是佛教本身,还是政策法规,至今还没有一个行之有效的解决办法。新时代对佛教的僧才教育提出了巨大的挑战。

中国佛教协会在上海召开了全国汉语系佛教教育工作会议,时任会长赵朴初在讲话中指出:“当前和今后相当时期内,佛教工作最重要、最迫切的事情,第一是培养人才,第二培养人才,第三还是培养人才。”赵朴老所谓之“人才”,指的就是僧才。

赵朴老把培养佛教人才,抓好佛教教育当作头等大事,在日常工作中一直作为首要任务来研究、对待。“佛教事业要一代代地传下去,佛教人才也要一代代地跟上来,我们每个人都受到‘无常’这一客观规律的制约,我们的色身都或迟或早要变坏,我们上了年岁的人要准备随时把自己肩上的担子交给年轻人。所以对青年法师要大胆使用、热情关怀,让他们到第一线接受实际锻炼,热心扶持他们成长。”

佛法的传播,不是靠一代两代人能够完成,佛教人才的培养,直接关系到佛教的前途和命运。没有僧才的培养,那只是造就了一批穿不同衣服的人而已。 “人能弘道,非道弘人。”佛法的弘扬,有赖于佛教徒的努力,有赖于佛教徒的学识、道德、素质的提高。“十年树木、百年树人。”弘扬佛法的人才,需要长期的培养。

目前,培养的内容和方式主要是系统的教育。教育的模式虽然很多,但是主要应当依靠学校,而且是要依靠正规的学校来进行。培养僧才是关系“绍隆佛种”、“续佛慧命”;也即攸关中国佛教前途和命运的首要的、根本的大事,以教育培养人才是佛教立教之本。

目前僧才培养模式

翻开中国佛教史,历史上至少出现过三种培育僧才的教育模式:一是译场讲学,二是丛林熏修,三是院校办学。首先,要培育僧才,要有能不断创新教育思想的管理者。只有管理者具有创新的教育思想,才能培养出具有创新思想的僧才。

其次,要培育僧才,还必须要有一支高素质的、相对稳定的法师队伍。由于众所周知的原因,我国佛教界的人才断层,在这种情况下,许多佛学院刚刚毕业的青年法师,发心走上讲台,承担起教书育人的重任,这虽然锻炼了法师的能力,暂时解决了师资力量的不足,但同时也产生了不少弊端。目前,各佛学院的法师队伍流动量很大,因此,稳定的法师队伍,已经引起很多人的关注。许多青年法师,在佛学院毕业后,因没有继续深造的机会,便走进社会大学去读书,甚至有部分人已流向教外和国外。

最后,培育爱国爱教、德才兼备的学僧队伍,实现学僧的自我管理,应是佛学院学僧管理的最高目标。出家人与在家人的根本区别在哪儿?戒律正是出家僧众修学佛法的基础。从目前各大佛学院的学僧管理状况,可以看出,凡是注重和提倡戒律的道场,学僧皆以戒律为行为准绳,实现自我约束。

佛教文化传播,应发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统,一如既往地支持民族团结、经济发展、社会和谐、祖国统一,最大限度地团结信教群众,加大佛教教职人员的培养、选拔、任用工作力度,努力造就一支“政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时刻起作用”的合格的佛教僧才队伍。(图:菩萨在线 文:菩萨在线编辑综合整理)

【编后语】“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”弘扬佛法需要法师,振兴佛教需要大师。不论是师徒传授,还是寺院教化、学院教育;不管是养成法师,还是造就大师,僧才教育是中国佛教传播的关键。

相关新闻:

国家宗教事务局举办全国宗教院校负责人第三期和骨干教师第四期培训班

(责任编辑:范祖甄)