禅之旅体验佛教建筑顺“寺”而为圆融和谐之美

来源:菩萨在线 发布者:妙雅 时间:2013-09-11导读:城市城市,有“城”还要有“市”。寺院寺院,有“寺”才能有“院”。人们居住城市,是为了生活;人们来到寺院,是为了生活得更好。禅之旅,体验佛教建筑顺“寺”而为和谐圆融之美。

寺院建筑顺“寺”而为圆融和谐之美

自然风光之美:依山傍水 林草繁茂 鸟语花香 曲径通幽

人文景观之美:精心布局 巧妙构思 层次分明 雕刻严谨

精神享受之美:开悟灵性 净化人心 修养道德 乐行善施

菩萨在线佛讯 佛教建筑包括佛寺、佛塔和石窟。我国佛教建筑在初期受到印度影响,塔庙里,以塔为中心,周围建以殿堂、僧舍。塔中供奉着舍利、佛像等,是寺院的中心建筑。晋唐以后,殿堂逐渐成为主要建筑,佛塔被移于寺外,多建寺前、寺后或另建塔院,形成了以大雄宝殿为中心的佛寺结构。寺院坐北朝南,主要殿堂依次分布在中轴线上,层次分明,布局严谨。西藏的佛寺建筑,一般有庞大的建筑群,体现出汉藏文化融合的风格,北京的雍和宫,拉萨的布达拉宫,承德的外八庙等是这种建筑的典型。

塔庙,以塔为中心,周围建以殿堂、僧舍。塔中供奉着舍利、佛像等,是寺院的中心建筑。唐代以后,佛塔多建寺前、寺后或另建塔院,形成了以大雄宝殿为中心的佛寺结构。寺院坐北朝南,主要殿堂依次分布在中轴线上,层次分明,布局严谨。

宋代时,禅宗兴盛,形成了“伽蓝七堂”制度,七堂指佛殿、法堂、僧堂、库房、山门、西净、浴室。规模较大的寺院还有讲堂、禅堂、经堂、塔、钟楼等。建于山上的佛寺也依此而建。

明清以来,佛寺建筑格局已成定式,一般在中轴线上由南向北依次分布着山门殿、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经楼、毗卢阁、观音殿。大雄宝殿是佛寺的主体建筑,东西两侧的配殿为钟楼与鼓楼,伽蓝殿与祖师堂,观音殿与药师殿相对应。大的寺院有五百罗汉堂、佛塔等建筑。中轴线东侧分布僧房、香积厨、斋堂、职事堂等,是寺内僧人的起居生活区;现在寺院对外开放后,生活区一般都后移,或在寺院后侧重建。中轴线西侧主要为禅堂、接待室等,是前来挂单僧人修行之所,现在也基本上对外开放,有的辟为文物陈列室、佛经流通处。

游历大江南北,纵观这些巍峨壮观、千姿百态的宏伟建筑,感悟佛教顺“寺”而为圆融和谐之美:

第一是自然风光之美。佛教寺庙多建在风景秀丽的地方,依山傍水,林草繁茂,鸟语花香,曲径通幽,使大自然的动静在这儿和谐共存。在这里能领略到大自然之美,能激发我们对祖国大好河山的无比热爱之情。

第二是人文景观之美。名山胜景之中的寺庙,是人们思想智慧、劳动创造的人文经典。佛教建筑特有的线条和色彩极富形式美,比如掩映于山林之中的寺院以及塔刹,在线条上,往往打破了山峦起伏与绿波伸延的节奏,远远望去,一片寺院往往成为线条延伸的一个暂停点,高耸的塔刹又突兀打破蓝天与绿山的分界线,使画面产生了变化,富有节奏感和韵律美。在色彩上,寺院屋顶、屋檐往往镶以暖色的琉璃瓦,再配以土红色的门栏窗棂,塔刹或以青砖,或以红砖,或是木构而涂以红色,与整个山林和谐共荣,相得益彰,真是:“动人春色无须多,万绿丛中一点红。”无论是精心布局,还是巧妙构思;无论是建楼修阁,还是造佛塑像;无论是晨钟暮鼓,还是经文书画,一切都把人文的关怀、人文的元素自然流畅地组合在一起,充满了历史文化的美感。加上这些人文景观与自然景观的交相辉映,给人以天上人间的快乐感受。

第三是精神享受之美。佛教宣扬转世轮回的善恶因果之说,其目的是“神道设教,戒恶扬善”,以人们的顿悟和修行唤起公平正义、和睦相处的良知。在精神上有着博大之美。例如它超出尘世,站在宇宙的角度来看待人间万象,虽有些玄虚,但其胸怀是博大的。再如它认为最高精神境界是“四大皆空”,没有自我、私欲、争名夺利之苦,虽有远离现实之弊,但其精神是高尚的。佛教更多的是人生哲学、道德、情感等泛神论的东西,开悟灵性、净化人心、修养道德、乐行善施,与现实比较贴近,突出的表现为宽容、仁厚、理智、通达、和平、信义。这种传统的精神之美,对人们陶冶性情、加强修养有积极意义。

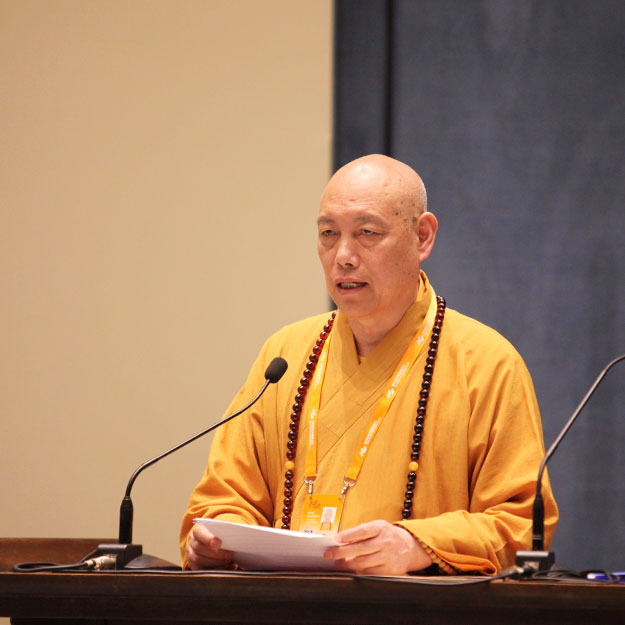

总之,人们拥有宗教式情感,宗教旅游成为他们的情感寄托。我国佛教建筑大多与美丽山水相结合,自然风景秀美,建筑风格多样,文化底蕴深厚。(图:菩萨在线 文:妙雅)

【编后语】“城”是发展的大框架,而有“人”推动和拉动的“市”、交易和热闹繁荣,才是构建城市的终极目的。寺院是弘法的净土,是佛法的依托。我们要历史地辩证地看待宗教及宗教文化场所,以尊重历史、尊重文化的心态来领略宗教建筑和人物的神韵与风采。

(责任编辑:范祖甄)