自利利他行为应该是休闲出游过假期的“习惯动作”

来源:菩萨在线 发布者:妙雅 时间:2013-10-05导读:新《旅游法》实施后的第一个黄金周,又到出游的高峰时期。佛教称修身的最终目的,是完成自他二利,人人成佛。借指对己对人都有好处。人们的修养应该是融利己于利他之中的,称为自利利他、自度度他。唯有从自身做起,从小处着眼,方能以自身文明换回人人之乐。

文明习惯的养成要通过教育来实现,但更关键的在于游客自身主动提升文明素养

《佛遗教经》云:“自利利他,法皆具足!”

真正的精英,就是做最大众的事,而不是追求功名利禄的“精致的利己主义者”

菩萨在线佛讯 追求社会公德就是追求大真理,追求私德就是追求小真理。显然,损公(德)肥私(德)是不得人心的,公德必然战胜私德,因为公德是人心所向——随着人类文明的发展,社会公共道德水平必然也会水涨船高。——摘自《中国幸福学》

《佛遗教经》云:“自利利他,法皆具足!”

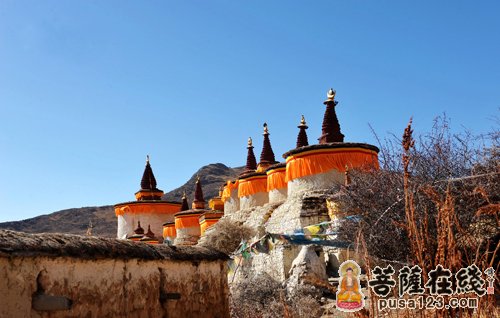

新《旅游法》实施后的第一个黄金周,又到出游的高峰时期。十一黄金周期间,各地旅游均达到高峰期,这给公共秩序管理带来的巨大挑战。据媒称内地旅游成"审丑" ,升旗过后的天安门广场留下5吨垃圾,游客不顾警示随意攀爬圆明园古墙遗址,宁波雅戈尔动物园里游人用纸屑向动物投食,泰山步道旁苹果核、橘子皮不时从山上滚落……

今年是黄金周制度实施的第15个年头,休闲出游已经成为许多人度过假期的“习惯动作”。然而,屡屡令人皱眉的不文明现象却像一面镜子,映射出一个显而易见的事实:对许多人而言,他们还远远没有学会文明旅游这门休闲的必修课。

面对这些随处可见的不文明现象,几乎人人都免不了有几句微词,但抱怨之余,有人继续着“山下骂、山上扔”的讽刺循环,有人则俯身捡起了身边的烟头。其实,环境的好坏取决于每一个个体的表现,没有人可以置身事外。一味抱怨没有用,唯有从自身做起,从小处着眼,方能以自身文明换回人人之乐。

自利利他,自利:以利己为主的修养;利他:以利他人为目的的行为。佛教称修身的最终目的,是完成自他二利,人人成佛。借指对己对人都有好处。人们的修养应该是融利己于利他之中的,称为自利利他、自度度他。

平心而论,研习好文明旅游这门必修课并非强人所难:准备旅游物品时,可以多备上几个塑料袋;浏览景区地图时,留意一下哪里设有果皮箱;欲折一枝鲜花时,想想他人尚未品味过芬芳。只有具备文明旅游的法律意识,尽到自己应该尽到的法律义务,举手投足之间,文明便不会远离。法律的强制性措施固然重要,但强制性、惩罚性的措施只是一个辅助手段,根本解决方式依旧是自我约束。文明习惯的养成要通过教育来实现,但更关键的在于游客自身主动提升文明素养。

真正的精英,就是做最大众的事,而不是追求功名利禄的“精致的利己主义者”。

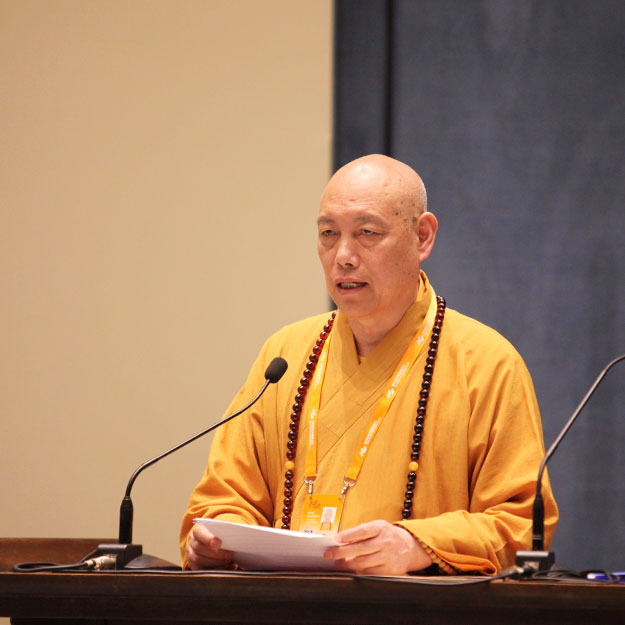

一个人的言谈举止,可以体现出自身的素质与修养。佛教无论从文化、道德方面,都是非常优秀的和完善的,所以造就出来的佛弟子,也一定是行为言谈都合乎礼节的。佛教提倡慈悲、智慧,若具备这两点的话,在日常的为人处事方面,也一定是柔和的、彬彬有礼的,同时也会运用善巧方便来化解与处理一些不必要的冲突。慈悲与包容的人,本身就会散发着一种人格魅力,记得有一句名言说:人不是因为美丽而可爱,而是因为可爱而美丽。每当看到出家师父们,都会外现那种慈悲的光茫,让人觉得具有很强的亲和力。其实慈悲与宽容的人格,不仅是佛教提倡,包括中国传统文化之中,也在塑造完美人格方面有过许许多多的记载,如《老子》第四十九章中云:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。”又如,《论语》中云:“人不知而不愠,不亦君子乎?。”由此可见,无论是从世间做人的角度,还是从出世间修解脱的方面,都很注重人格的培养。

自利利他行为应该是文明出游的“习惯动作”。只有如此才能成为一个好的公民,公共秩序才能和谐。

善的心行是从“我”出发的,是为了自己的解脱与身心轻安的,是自利自度;善的心行是从“他”出发的,是为了他人的解脱与身心轻安的,是利他度他。利己而达人,是仁 ;舍己而利人,是义。如果自己的资源比较丰厚,可以用多余的资源帮助别人,这是仁慈;如果自己仅剩的资源有限,却还要帮助别人,这是义举。没有文明的市民,就没有文明的城市。(图:菩萨在线 文:妙雅)

相关新闻:

(责任编辑:范祖甄)