提高母语“培根固本” 佛教融入“滋养心灵”

来源:菩萨在线 发布者:妙音 时间:2013-12-12导读:近期热播的《中国汉字听写大会》、大型文化类节目《成语英雄》亮点频频,母语的地位加强,深度展示了传统中国文化。佛教东渐来到中土,与汉文化相融合,并成为汉文化的重要组成部分,自然与汉文化的载体——汉字,有着不可分割的密切关系。

回归中国传统文化

深度展示了传统中国文化魅力

佛教传播与汉字载体密不可分

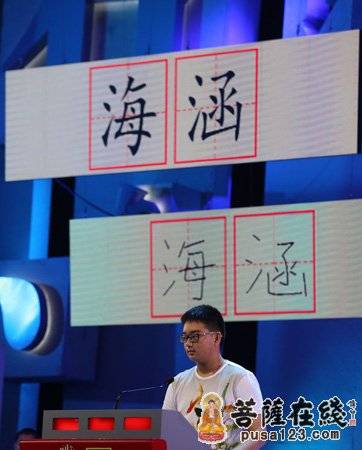

菩萨在线佛讯 提起近期热播的《中国汉字听写大会》、大型文化类节目《成语英雄》亮点频频,不仅深度展示了传统中国文化,而且趣味横生,画画猜成语的萌趣、经典解读的乐趣、搭档组合的情趣、嘉宾解读的智趣,都让观众连连叫好。

苏渊雷先生说:“不论哪一种文化发展到了最高阶段,就必然向外流转。”语言是研究文化的一把钥匙。近日来,社会上发生一些现象,我们可以欣喜的看出,母语的地位加强了,人们更加看重回归中国传统文化,这里浅谈下佛教与汉语的深厚渊源。

佛教东渐来到中土,在中国传播逾两千年的岁月中,既然已与汉文化相融合,并成为汉文化的重要组成部分,那么,自然与汉文化的载体——汉字,有着不可分割的密切关系。

佛教自从在中国取得合法地位后,通过佛典翻译,僧人们日趋众多,加之寺院修建的普及,就以前所未有的新奇形式和内容,在魏晋南北朝长期动荡的社会里发展起来。

任何一种外来文化都要在同本国情况较适应的气候条件下,才能得以植根、生长、演化。佛教作为一个完全不同质素的语言文化系统,已在中土深深植根、结果。乃至佛教在印度本土从7世纪起历遭法难而至11世纪惨绝之时,中国已成为国际上佛教文化的中心,这种文化现象的移植充分显示了佛教在东土的结果:中国佛教化。

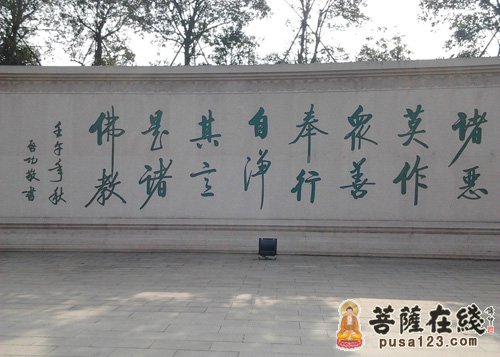

佛教,它本属于完全不同质素的语言文化系统,历经两千年漫长岁月,经过探索、依附、冲撞、改造、适应、融合的种种阶段,深深地渗透到了中国社会的各个方面,与中国传统文化互相影响、吸收,发展成为中国传统文化的重要组成部分,对中国古代的哲学、历史、语言、文学都产生过深远的影响。

汉语和印度梵语不同,单音节,并非字母拼成,词组缺乏语尾变化,无所谓语格,亦缺乏文法上的各式形式变化,这样就很难通过单独的词来判断它的确切含义,而必须通过前后文的相关意思来辨别其真实意义。汉语语法的组织结构不同,直接影响到思维方式。印度佛教经过中文的翻译传播,被消融于古代汉语的思维形式中,此间,某些佛教梵文的本来面貌也就消失了,渗透到汉语词义的汪洋大海之中。

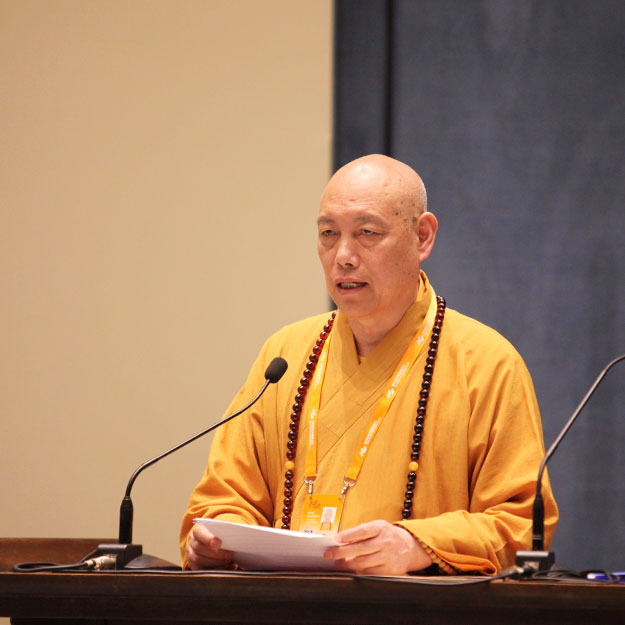

佛教属于外来文化,在不断的传承中与中国博大精深的语言文化融合。一方面,前代高僧翻译经书,以汉字作为载体,促进了佛教文化在中国的传播,并凸显了独特的魅力。另一方面,佛教文化的传播为汉字带来的丰富的词汇、释义,成为汉文字发展的思想渊源之一。现代,中国经历了国学热,母语地位提高是“培根固本”之举,佛教也在不断的适应发展中涵养文化。在国际化的浪潮中,怎样保留自己的文化,怎样保护传统,使自己屹立在世界民族之林,这值得每个人思考。(文图/菩萨在线编辑部综合整理)

》》》纪念鸠摩罗什大师圆寂1600周年暨佛教教育论坛《《《

(责任编辑:范祖甄)