明月襟怀——怀念恩师慧公上人

我远远地看到这一幕,看到师父慢慢远去的背影,再看看摆放如艺术品一样的卵石,我明白了师父行的是无言之教,如春雨润物细无声。

本文摘自《禅》刊2016年第3期

2006年,对我个人而言,是个多事之秋。我履行了对于家庭的责任和义务,解开了情感上的羁绊,决定披剃出家了!到湖北东部那个偏远的小县城,去了却自己的后半生。对于已过不惑之年,习惯了大都市生活又在艺术圈那个名利场混了多年,心里却还揣着一个当画僧梦想的我,内心还是有些忐忑。

京城的好友姚明增将我送到北京西客站,我伫立在人声鼎沸的候车大厅,漫无目的地看着那熙熙攘攘的人流。忽然手机响了,传来明月小师父的声音,讲师父也在西客站,而且和我同乘一趟车,将送我去黄梅四祖寺。直至如今我也不晓得这件事是巧合还是师父的有意安排。站在月台上,只感到那晚的月色很安宁。

其实,真的融入僧团的生活,并不那么简单。那么多的规矩要学,那么多的功课要背,出坡、打饭、清扫厕所、劈柴担土,都要学着干。而且南北生活的差异很大,当地的口音也听不懂,那时寺里的人又少,总之每天都在忙忙碌碌。我心里暗想,怎么说我也是陈云君先生介绍来的,你老和尚去泰国、法国的礼品画还都是我画的呢,总得另眼看待,关照一下吧!谁想这老和尚对我形同路人,好像都不认识。

我懊悔过,因为把我安排和全寺庙最邋遢的崇满住一屋。那是个夏天赤着脚,很少洗衣服,没见他洗过澡的怪人(其实他是个非常好的善知识)。后来我想通了,已经当了和尚了,还执著这些干嘛,放下就干脆一放到底,这辈子也不画了。内心转变后,心就潜下来了,每天愉快地做自己的本分事。

冬去春来,一年多之后的一天,师父将我找去,面带喜色地说:“听反映,你还不错,挺踏实。这样吧,还是发挥你的强项,慈云阁刚建好,你住那里去画画吧。拿去,这是慈云阁的钥匙!”

哇,多高明的禅师,当打得你的念头几乎都消失时,如水面上看不到涟漪,实际上静水深流的时候,老和尚恰当地打开了闸门……

明鉴法师《松下问道》

几天以后的一个下午,师父再一次将我叫去,亲自泡上了上好的陈年普洱,在浓浓的茶香中与我进行了一番长谈。

师父说,每天要坚持上早课,这样会改变过去晚上不睡早晨不起,半夜有激情还在搞创作的习惯,要过人的生活,不要过鬼的生活,这样持续调整下来,对于身体有极大的好处。其次,每天要坚持练书法,我倒觉得画不必天天去画,那是灵性的产物,但字要天天写,还要临帖,意境从哪里来?从诗中来,要多读祖师大德的诗,那里有无尽藏,境界也远比文人墨客的诗要高得多。

这是一个浮躁的世界,一个急功近利的时代,咱们是出家人,要耐得住寂寞,要沉下心来,十年磨一剑,不为外界所扰,只去耕种,莫问收获,看看十年之后到底是什么光景。除了寺庙每年安排画的一些任务,画什么,怎么画,自己去安排,从我这起不找你画应酬画。

你那个慈云阁是个独立的空间院落,很安静,要坐“冷板凳”,千万不要到社会上去推销自己,不要想出名,出了名,没好日子过,像社会上许多名画家的画,被人摹仿,打不完的官司,有多苦恼。你十年不画一张画,还是个和尚。要厚德载物,做事情要等有缘分找上门来再做,千万别主动出击。晚上坐香,先用十几分钟参参你的画,要及时总结,参一会,再用平时的功夫做功课。如果参画参进去了,那就参下去。

那天晚上从丈室出来,真似明月高悬,水银倾地,如醍醐灌顶一般,觉得自己竟如飞回到了慈云阁。

那以后的一段日子是一个创作的高产区,完成了11米的《禅宗祖师像》、32米的瓷板画《千岁宝掌行化图》及《十八罗汉图》等大量画作。

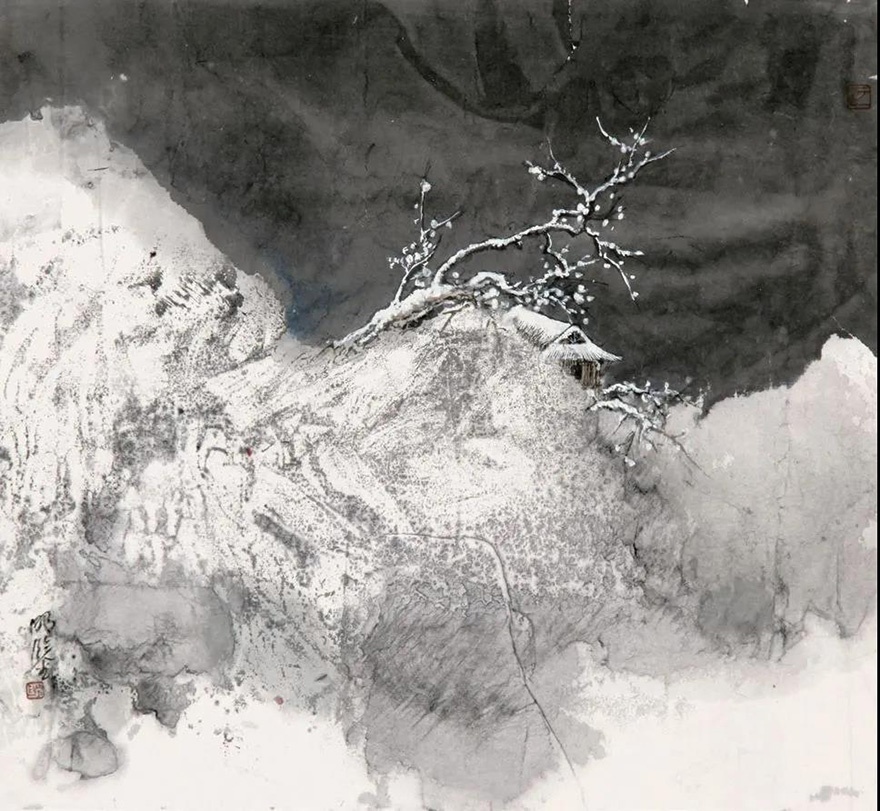

明鉴法师《雪夜梅花书屋》

想再讲几段在师父身边的小故事。

有一年的夏令营结束后,那些摆放在主席台上陪衬绿色植物的鹅卵石,不知被谁丢在了慈云阁的门口,一连几天也没人在意。碰巧被经过这里的师父发现了:“这么好的小石子,怎么随意丢在这?”于是他不顾侍者的反对,坚持蹲下身来认真捡拾,不漏掉一个,而且还按着石头的大小依次整齐地摆放在丹墀的台上。

我远远地看到这一幕,看到师父慢慢远去的背影,再看看摆放如艺术品一样的卵石,我明白了师父行的是无言之教,如春雨润物细无声。我们的心太粗糙了,不懂得善用其心、善待一切。人要各尽其能,物也应尽其所用。于是我便将这些卵石收了,待腊月梅花开时,找了容器,剪支梅花用卵石固定好枝桠的根部,供在刚画好的佛像前。两边的对联是明憨师书写的“素璧淡描三世佛,瓦瓶香浸一枝梅”,于是乎,那种神圣、高雅便油然而生。

还有一次,在师父的书房,他在认真地看一本憨山大师写的《证道歌》的字帖。师父对我说:“有记载憨山大师来老祖寺住过十天,用《证道歌》里的字集了'老祖寺'三个字也不为过。”他又指着末尾跋的部分说:“这部《证道歌》的书写是在船上写的,就是那种大的官船也得有个风吹草动,你看憨山大师写得多么从容,笔迹丝毫不乱,这'动法古人'四个字要特别记住。”说着师父用铅笔在这四个字下面划了线,这件事,我记得很深刻。

记得有一年夏天的午后,酷热难当,我的一个朋友来访,我说带你去看看我们寺庙的菜地吧。当我俩缓步低声经过丈室后面时,看到那扇角门开着,那是条窄窄的甬道,很幽长,在甬道尽头,师父独自一人,穿了件短衫,拿了个蒲扇,做了个小木凳,腰板直直地坐在那里,似乎在思考什么问题。我一直以为晚年的师父是很孤独的。他的整个身心都在关照着中国佛教的发展、禅宗的未来、僧团的建设、寺庙的规划……英国的哲学家怀特海说,真正的宗教家是有很深很深的孤独感的。

今年可能由于春暖,祖庭的梅花早已绽放。一年一度的禅七也如期“起七”,禅堂里催板正响,末后香天天都在放师父的讲话录音,声音是那么的亲切、熟悉。那时我大多都坐在老人家的对面,亲聆他智慧的声音。出了禅堂,一阵清冷的山风吹过,飘来那扑鼻的清香。那把着我的胳膊看梅花的儒雅诗人已去,只留清气满空山。