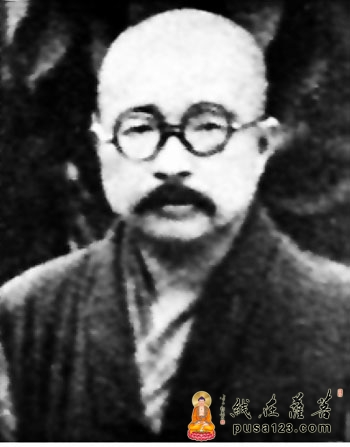

太虚大师

太虚,法名唯心,字太虚,号昧庵,俗姓吕,乳名淦森,学名沛林,生于清光绪十五年十二月十八日(公元1890年1月8日),死于公元1947年,原籍浙江崇德(今浙江桐乡),生于浙江海宁,近代著名高僧。1904年,太虚大师十六岁去苏州小九华寺礼士达上人为师,师为取法名唯心。是年九、十月间,士达上人携大师往镇海拜见师祖奘年和尚,和尚为取法号太虚。太虚大师是中国近代佛教改革运动中的一位理论家和实践家。他把自己的一生都献给了振兴佛教、建设新佛教文化的事业。

太虚大师(1889--1947)近代高僧,以倡导人间佛教而著称。俗姓吕,名淦森,法名唯心,号太虚。浙江崇德(今并入桐乡)人。生于清光绪十五年(1889)。光绪三十一年16岁,入苏州小九华寺披剃为僧。出家后即往宁波天童寺依寄禅和尚受具足戒。嗣往永丰寺就歧昌和尚学经。越岁复住天童寺修禅学佛。时与闽僧圆瑛、会泉为同参,相与参究禅学。

宣统元年(1909),随寄禅和尚参加江苏省僧教育会,并在南京从杨文会居士学《楞严经》,后又就苏曼殊学英文。三年赴广州弘扬佛法,被推为白云山双溪寺住持。 民国元年(1912),国民政府建都南京,太虚从广州返南京创立中国佛教会,第二年并入以寄禅和尚为会长的中华佛教总会,太虚被选任《佛教月刊》总编辑。不久,寄禅和尚逝世,太虚在其追悼会上提出进行“教理革命,教制革命,教产革命”的佛教“三大革命”口号。撰文鼓吹“佛教复兴运动”和改革旧的僧团制度。由于他的“佛教革命”言行,受到一些守旧派的反对,乃辞去月刊总编职务,转入普陀山闭关潜修佛学。闭关两年间,深研佛学法相唯识诸宗经论,旁及中、西哲学诸论著,法学精进,深有所得。民国五年出关后,即赴台湾、日本考察佛教,进行讲学。 民国七年(1918)从日本回国后,在上海与陈元白、章太炎、王一亭诸名士创设“觉社”,主编《觉社丛书》。翌年改《觉社丛书》为《海潮音》月刊。月刊持办30多年,从未中辍,成为中国持办时间最长,普及影响最广的佛教刊物。

太虚大师

民国十一年(1927),太虚受聘任湖南大沩山寺住持,随后于武昌创办武昌佛学院,招收缁素佛教青年入院修习佛学,培育一批德学兼备的僧伽人才。十二年夏,往庐山大林寺住持暑期佛学讲习班,并发起筹办世界佛教联合会。翌年夏,佛教世联会正式成立,太虚被选为首任会长。十四年往山西朝礼五台山,应山西都督、省长阎锡山之请,在太原宣讲佛学。同年10月,率领中国佛教代表团出席在日本东京召开的“东亚佛教大会”,并考察日本佛教。自日本回国后,又应邀前往新加坡弘法。

民国十六年(1927),南普陀寺首届方丈会泉法师任期届满,极力推荐太虚继任方丈和闽南佛学院院长,当即推举转逢和尚为代表,往上海敦聘太虚来厦就任。是年5月,太虚应聘来南普陀寺就职。由于他经常外出弘法,议定请转逢和尚都监,在他外出时代为掌理寺务和学院事务。十七年,太虚往南京讲学,并筹备创设中国佛学会。是年秋,会泉法师鼓励并资助太虚出国考察讲学,遍历英、德、法、荷、比、美诸国,宣讲佛学。并应法国学者建议,在巴黎筹设世界佛学苑,开中国僧人跨越欧美弘传佛教之先河。

民国十八年(1929),太虚游历欧美各国归来后,即来厦亲自主持南普陀寺和闽南佛学院事务,并倡议组织思明(厦门)佛教会。在厦期间,积极推行佛教僧制改革,宣扬《建设现代中国僧制大纲》,以倡导“对三宝之诚信产生僧格;以六度之修学养成僧格”。嗣又通过佛教会的组织力量,对厦门一些规戒废弛的寺岩进行整顿。同时又对闽南佛学院的学制和教学内容进行改革,增设研究生部,分立专修科系,由研究生员自由选修。还亲自为学僧讲学,要求学僧要“学行”双修,讲论《僧教育要建立在律仪之上》。并先后开讲《佛学之宗旨与目的》、《学僧佛学纲要》,又以《现代僧教育之危亡与佛教之前途》为题,极力反对士大夫经院式的法师传法的僧教育方式。鼓励学僧要以振兴佛教、昌明佛法为己任,养成刻苦耐劳的体魄和清苦淡泊的志愿,为兴教献身而勇猛精进。闽院经太虚的亲自教诲和整顿,院风院貌焕然一新,进而使学院成为全国一流的典型的佛教高等学府,蜚声中外,造就一批德才兼备的名僧大德。闽院毕业的学僧,遍布海内外,有的从事佛学研究,成为国内外知名的大法师,如印顺论师等;有的住持名山巨刹,成为振兴佛教的栋才,如竺摩大师等。至今有些住持丛林禅院的高僧,犹是当年受太虚亲自教诲的学僧。

太虚为现代中国佛教爱国、爱教的僧伽楷模,他不仅为爱国护教做出重大的贡献,而且对培育僧才,整顿僧制更不遗余力。太虚一生创办或主办的僧教育学院有:闽南佛学院、武昌佛学院、世界佛学苑、重庆汉藏教理院、西安巴利三藏院、北京佛教研究院。创办佛教刊物有《海潮音》月刊和《觉群周报》等。组织佛教团体有世界佛教联谊会、中国佛教会、中国佛学会、中国宗教联谊会、世界素食同志会等等。抗战胜利后,受任为中国佛教整理委员会主任、国民精神总动员会设计委员等职。主要著作有《整理僧伽制度论》、《释新僧》、《新的唯识论》、《法理唯识学》和《真现实论》等等。后由其门下弟子编辑《太虚大师全书》行世。

民国三十六年(1947)3月17日,太虚于上海玉佛寺圆寂,荼毗后得舍利子300余颗。厦门分得舍利多颗,三十七年由其皈依弟子蔡吉堂、许宣平、虞愚等为建舍利塔于虎园路半山堂。1984年迁建于南普陀寺后五老峰山顶太虚台上。太虚台前亭后塔,亭中立一石碑,高约2米,上镌当代画家丰子恺为太虚大师造像。造像法相庄严安详,神态栩栩如生。像下有书法大家虞愚题铭,铭志大师住世大德。

我要投稿

我要投稿 返回大菩文化首页

返回大菩文化首页 返回资讯频道

返回资讯频道