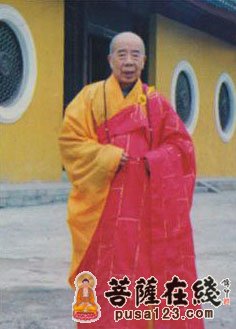

一代高僧:光德禅师

光德禅师(公元1915——1993年)浙江临海(今椒江市)人,民国四年(公元1915年)正月,出生于一个王姓工商业家庭,家境殷实,家中世代信奉佛教。光德禅师7岁时,罹患痼疾,久治难愈,为保全幼子,父母将他送往宁波白衣庵,拜智海法师求度,法师收留了幼年的光德。不久,父母双亡,智海法师把他送进了宁波佛教孤儿院学校就读,其间,他的病竟不治而愈了。家庭的变故,加之发生在自己身上的奇迹,深深震动了年幼的他,他在校就读时期,表现出了强烈的勤苦精神,智海法师深为感动。于是决定为他寻找一位比自己更合适的师父,为他剃度,长养慧命。在他13岁这年,智海法师带他来到了宁波观宗寺,正式礼倓虚上人披薙,上人赐号“光德”。在亲近倓虚上人的数年间,一面继续努力学习各门科学文化知识,一面受上人耳提面命,孜孜以求的学习佛教经典义理和日常行持。倓虚上人欣喜的看到,在他的培养之下,少年的他已经一天天成长为一个威仪具足,学修兼长的佛门后起之秀。

民国二十一年(公元1930年)11月,圆瑛大师于宁波天童寺开坛传授“千佛大戒”,一时海内佛子云集,成为当时轰动佛教界及社会的一件盛事。倓虚上人也特意选送了师参加这次受戒,依圆瑛大师得具足戒。和师同时得戒的还有明暘、觉光等当时一批青年佛子精英,后来都成了当代佛教的砥柱人物。戒期结束后,师又被倓虚上人安排赴北京弥勒学院学习,当时正适太虚大师来学院讲学,长老得以亲炙大师讲席,佛法修为自此日新大进。

民国二十四年(公元1935年),20岁上的光德禅师已经声誉渐起,当时东北的伪“满州国佛教总会”会长、哈尔滨极乐寺方丈定西法师邀师赴东瀛京都僧尼学院留学。光德禅师居留日本期间,遍访各地大大小小的寺院,对于中国佛教和日本佛教的渊源关系,以及两国佛教徒之间绵延不绝的友谊有了进一步的认识和体会。

然而伴随民国三十六年(公元1937年)“庐沟桥事变”爆发,日本军国主义者侵略野心暴露无遗。两国民间关系也迅速恶化。在祖国陆沉,中华民族最危急的时刻,光德禅师再也不能平静的继续自己的学业了,他不顾日本师友的挽留,毅然回到了国内,投身到抗日救亡运动的滚滚洪流中去,表现出了一位爱国僧人高尚的人格操守和可贵的民族气节。

回国后,光德禅师历任奉化岳林寺、宁波慈济寺、阿育王寺、七塔寺等诸大丛林的监院等职,他协助圆瑛大师募集救济款,组建宁波爱国僧侣救护队;创办难民收容所,救治和收容蒙受创伤和流离失所的难民,为他们提供衣食。他还积极响应弘一法师“念佛不忘救国”的号召,在寺院僧众和社会信徒中间进行抗战宣传,鼓动广大佛教徒以实际行动支援抗战。

光德禅师在炮火连天的岁月里,举止如常,一直没有离开过寺院。各方都劝他到乡间暂避,他却置生死于度外,面对日趋紧张的战事毫无惧色。他曾多次向人表示:“因果分明,出家人还怕什么死?如果要躲避,我何必要回国。我当和经像共存亡!”表现出一位爱教者舍身殉教的坚定意志。

抗战胜利之后,在诸大寺院的监院职位上继续发挥着过人的影响力,着力解决战争遗留问题,修缮殿堂,完善寺务工作,为地方佛教事业的发展铺平道路。

1949年以后,新中国在短时期内取得的巨大建设成就极大鼓舞了他。他以百倍的信心和干劲投入到了建设新中国和推进佛教现代化的事业中。

1954年,宁波市佛教协会成立,时任宁波七塔寺都监的他,因为一贯追求进步,是非分明,而备受四众推崇,当选为副会长,并且此后连续四届当选。在出任副会长阶段,一面加强学习和自我改造,一面大力倡导寺院民主改革,革除寺院积弊,创立和推行新的寺院管理体制,指导和建立寺院内部民主、平等的新型人际关系,积极推动佛教走爱国爱教与社会主义社会相适应的道路。

1985年,以七十岁高龄接受了奉化县人民政府聘请,担任“修复奉化雪窦寺筹备委员会”主任,众望所归的成为奉化雪窦山资圣禅寺住持,担负领导雪窦寺的重建工作,郁积终生的抱负终于得到了施展。在各级政府领导和八方信众的关怀支持下,他夜以继日的一心扑在寺院重建的工作上。他上下奔走呼吁,为寺院重建争取政策支持和社会关注。他不等不靠,调动各种社会关系,利用各种有效方式,广泛宣传雪窦寺重建,唱缘募化,为重建工程筹集资金。他亲自监督工程,从规划、立项、设计到施工的每个环节都躬身尽责。师由于操劳过度,身体健康状况越来越令人堪忧,但他却从不把病患放在心上,一如既往地在工地监督施工,在寺院检查处理寺务工作。在任期间,他爱国爱教,拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,为宁波佛教事业的繁荣和发展作出了重大贡献。

我要投稿

我要投稿 返回大菩文化首页

返回大菩文化首页 返回资讯频道

返回资讯频道